試合概要

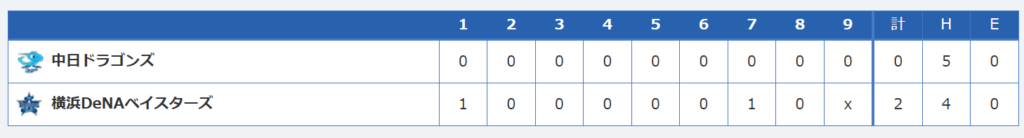

8月31日、横浜スタジアムで横浜DeNAベイスターズとの23回戦が行われました。投手陣の粘投も実らず、打線が沈黙し、0-2で悔しい完封負けを喫しました。

両チームの投手戦が繰り広げられ、特に両先発の藤浪(DNA)と松葉(中日)が互いに得点を許さず粘り強い投球を披露。最後はベイスターズの守護神入江がきっちり抑え勝利を完結した。ドラゴンズは打線が散発5安打に終わり、拙攻が響いた形となった。チームは23回戦まででベイスターズに15勝8敗0分とまだ優勢を保つものの、今後の巻き返しに期待がかかる試合となった。

投手陣の奮闘 この日の先発マウンドに上がったのは松葉投手。初回はDeNA打線を3者凡退に抑え、2番樋口選手、3番上林選手から連続空振り三振を奪う好スタートを切りました。3回表にはロドリゲス選手、宇佐見選手、松葉投手自身が3者連続空振り三振を奪うなど、リズム良く投球を続けました。また、4回裏にはDeNAの6番松尾選手のセンターフライを岡林選手がファインプレーで処理するなど、守備も光りました。松葉投手は最終的に敗戦投手となりましたが、粘り強く投げてくれました。

中継ぎでは、8回にDeNAの伊勢投手に代わって齋藤綱記投手が登板し、9回には近藤廉投手が登板しました。齋藤投手は7回裏に登板し、DeNAの代打宮﨑選手にレフトへのタイムリー二塁打を許し、2点目を献上しました。リリーフ陣もよく踏ん張っただけに、打線の援護が欲しかったところです。

打線の沈黙と好機逸 この試合、ドラゴンズ打線はわずか5安打に抑えられ、得点を奪うことができませんでした。特に悔やまれるのは、再三訪れたチャンスを生かせなかった点です。

具体的には、4回表には1番岡林選手の内野安打と3番上林選手の死球で1死一・二塁のチャンスを作りました。しかし、4番ボスラー選手がセンターフライに倒れ、その打球をDeNAの蝦名選手にファインプレーで阻まれ、続く5番板山選手も空振り三振に終わり、得点できませんでした。 5回表には6番大島選手、7番ロドリゲス選手が連続で四球を選び、無死一・二塁の絶好機を迎えました。しかし、8番宇佐見選手が投手ゴロ、9番松葉投手も投手ゴロ、1番岡林選手がセカンドゴロに倒れ、この回も無得点に終わりました。 さらに、7回表には6番大島選手、7番ロドリゲス選手が内野安打で出塁し、8番宇佐見選手が犠打で2死二・三塁としましたが、代打辻本選手が二塁フライ、1番岡林選手が三塁ゴロに倒れ、またしてもチャンスをものにできませんでした。 8回表にも3番上林選手がレフトオーバーの二塁打で出塁しましたが、4番ボスラー選手、代打細川選手が連続空振り三振に倒れ、得点には至りませんでした。

試合結果 DeNAは初回に4番オースティン選手の併殺打の間に1点を先制。そして7回裏、代打宮﨑選手のタイムリー二塁打で貴重な追加点を挙げ、最終的に2-0で勝利しました。 この日の試合時間は3時間4分、観客数は33,052人でした。

試合記録

試合日: 2025年8月31日

対戦相手: 横浜DNAベイスターズ

試合結果: 中日ドラゴンズ 0-2 横浜DNAベイスターズ

開催球場: 横浜スタジアム

観戦者数: 33,052人

勝利投手: 藤浪(1勝0敗)7回0失点

敗戦投手: 松葉(7勝9敗)6回2失点

セーブ投手: 入江(3勝3敗22セーブ)2回0失点

本塁打: 無し

試合時間: 3時間4分

対戦回数: 23回戦

1. 松葉の好投と古代武士の義:無得点ながら奮闘した守護の精神

敗戦投手となった松葉投手は6回2失点ながら、ドラゴンズの勝利の芽を摘まれながらも最後まで魂の投球を見せた。彼の姿はまさに「武士の義」を体現していると言えよう。

平安時代から江戸時代にかけて重んじられた「義」(ぎ)は、善悪・正義を貫く武士の根本精神であり、勝敗にかかわらず己の責務を果たし戦う姿勢として尊ばれた。その精神は一際困難な状況でも諦めない忠義心に通じる。松葉の粘り強い投球は、まるで源義経が壇ノ浦の戦いで奮戦したように、結果は伴わずも己の誇りを守り抜く古武士の魂を感じさせる。

この投球の凜とした立ち居振る舞いは戦いの勝敗を超え、日本の伝統的精神文化の不屈さを現代のグラウンドに再現しているかのようだ。

2. 藤浪の丁寧な投球術と明治維新の技術革新

勝利投手の藤浪は切れ味鋭いカットボールを中心に7回0失点の好投を見せた。彼の投球術には緻密な制球と戦略的な駆け引きが光った。

明治維新期(19世紀後半)の日本は、海外の科学技術を積極的に導入し、産業革命を果たして国力を飛躍的に高めた時代だ。藤浪の投球レパートリーも、野球技術の「西洋からの輸入」と「日本的解釈・応用」が融合した現代の成果と見ることができる。細部にわたる調整と統率は、当時の日本の官僚たちが西洋の教えを取り入れながら制度を形づくった営みとも重なる。

つまり、相手打者を翻弄する巧妙さは「明治の近代化」がもたらした技術的進歩の結晶でもあり、日本野球の国際的水準向上の象徴とも言えるだろう。

3. 無得点の攻撃陣と江戸時代の統制社会──堅牢だが閉塞感ある風土

ドラゴンズ打線は5安打を放ちながら1点も奪えず、横浜守備陣に封じられた。これは江戸時代の幕府体制に似ている。

江戸時代は外敵の侵入や内部騒乱を防ぐために「鎖国」という自己完結的な統制社会が築かれ、堅牢な治安維持と秩序が保たれた反面、新たな文化や思想の流入が抑制される閉塞状況でもあった。ドラゴンズの攻撃は組織的な守備網に阻まれ、新たな突破口なかなか開けず膠着状態が続いた。

このことは、保守的な思考が変革やクリエイティビティを阻む歴史的教訓とも結びつく。今後、より自由かつ多彩な打撃戦術の導入が求められているように見える。

4. 痛みを知りながら、未来へつなぐ

本試合は惜しくも敗北に終わったが、そこに込められる「義の精神」「革新技術の活用」「社会構造の影響」は、まさに日本の歴史が見せる多層性そのものだ。ドラゴンズは古来の武士のように誇りを胸に、新時代の技術や戦略を学び、江戸の閉塞を打破する明治の先人たちのごとく革新を恐れず挑むべきだろう。