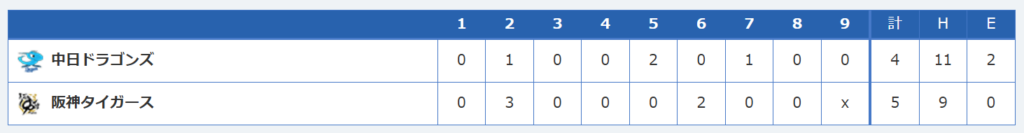

試合概要

試合前の状況と注目ポイント

8月19日に行われた中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦は、緊迫感漂うシーソーゲームとなりました。両チームにとって負けられない2連戦の初戦。阪神は主力投手のコンディション不良による緊急登板があり、ドラゴンズも浮上のきっかけを掴みたい中での対決でした。

序盤の攻防と中日の先制

試合は2回表、中日がセーフティバントと相手の守備のスキを突いた走塁で先制。しかし2回裏には、阪神が粘り強い打撃と相手守備の乱れを突いて一気に3点を奪い、試合をひっくり返します。阪神の若手坂枝選手が2年ぶりのタイムリー、さらに8番伊藤選手の鋭い打球はエラーを誘い、大きな追加点となりました。

中盤の激しいシーソーゲーム

その後も両チーム一歩も譲らず、5回には中日が反撃。ビッグプレーでホームを守った阪神でしたが、中日は巧みな攻撃で一時1点差まで詰め寄ります。しかし阪神は直後の5回裏、ベテラン糸原選手の勝ち越しタイムリーなどで再びリードを広げ、守備でも中野選手をはじめとする内野陣が躍動しました。中野選手のバックホームアウトや無理な態勢からの好送球がチームを盛り上げたシーンは、まさに「守り勝つ野球」を象徴していました。

終盤の攻防と阪神の勝利

7回には中日・岡林選手のソロホームランで1点差に迫られるも、阪神リリーフ陣が踏ん張り、最後は石井投手が41試合連続無失点の快記録も継続。阪神が競り勝って3連勝、マジックを21に減らしました。ヒーローはタイムリーの糸原選手、プロ初スタメンで結果を残した熊谷選手、そして6年ぶりに阪神復帰初勝利となったドリス投手。それぞれがチームの勝利に貢献する素晴らしい内容でした。

中日ドラゴンズの課題と今後

一方、中日は勝負所の守備の乱れやエラーが響き、4連敗となってしまいました。若手にとっても苦い経験となりましたが、課題をしっかり修正して次戦以降へ繋げてほしいですね。

阪神の勢いとペナントレース展望

この試合は、阪神らしい粘り強い攻撃と結束力のある守備、ベテランと若手が融合したナイスゲームだったと思います。今後のペナントレースでも、この勢いがどう続くか注目したいですね。

試合記録

試合日: 2025年8月19日

対戦相手: 阪神タイガース

試合結果: 中日ドラゴンズ4 – 5 阪神タイガース

開催球場: 京セラドーム大阪

観戦者数: 36,194人

勝利投手: ドリス(1勝0敗0セーブ) ?回 0失点

敗戦投手: 藤嶋(1勝4敗1セーブ) ?回 ?失点

セーブ投手: 岩崎(1勝2敗25セーブ) ?回 0失点

本塁打:

- 中日ドラゴンズ:岡林 4号(ソロ) 投手及川

- 阪神タイガース:なし

試合時間: 3時間23分

対戦回数: 16回戦

はじめに

2025年8月19日、京セラドーム大阪で行われた阪神タイガース戦。この16回戦は観衆3万6千人超を魅了し、わずか1点差の緊迫した試合展開が続きました。惜しくも4-5で敗れた中日ドラゴンズの戦いを、日本史や文化、技術史の要素と結びつけながら多角的に紐解き、歴史好きなドラゴンズファンの皆様に新しい視座と「なるほど!」の気づきを届けます。

1. 「逆転劇の知略」──古代日本の戦国絵巻に見る粘りと駆け引き

阪神は2回裏の榮枝選手の適時打を起点に3点を奪い逆転に成功しました。 この「早期逆転」は古代日本の戦国時代に頻出した奇襲戦術に通じるものがあります。例えば戦国大名・武田信玄は「風林火山」の旗印のもと、迅速かつ柔軟な戦法で敵の出方を惑わせました。信玄流の「迅速な先制」こそが戦いの勝敗を分けた要素の一つです。今回阪神の2回攻撃はまさにその「早期優位奪取」の現代的な象徴と言えましょう。

一方で中日が5回に2点を返し同点に追いついた姿勢は、戦国期の粘り強い守り・反撃戦略にも重なります。籠城戦における城兵の粘り強さや、絶望的状況下での反撃が歴史に名を残しています。野球においても逆転後の堅守や起死回生のバッティングは、チームの精神的支柱として総合力と「土壇場の精神」を象徴しています。

2. 「墨の濃淡が描く試合の粘り」──日本水墨画の技法に箔をつけて

7回表の岡林選手による4号ソロ本塁打は、大きな一撃でありつつも、僅か1点差の粘り強さを示しました。これを日本水墨画に例えると、墨の濃淡が折り重なりながら織りなす絶妙な世界観に似ています。

水墨画は決して濃墨一色ではなく、濃淡の変化が奥行きや複雑な情景を表現します。岡林選手の一発はまるで薄墨の余白から一気に濃き墨が現れる瞬間のように、試合の流れで薄氷の隙間に格別の陰影を映し出しました。チームの得点が「濃淡」で紡がれる様は、美術作品のように試合のドラマ性を際立たせています。

さらに、終盤の緊迫感は発展途上の作品の完成が迫る瞬間に似て、観る者の息を詰ませるものがありました。

3. 「近代科学技術とチーム戦略の精緻さ」──明治から昭和初期の科学的進歩との共鳴

今回の試合では、阪神の岩崎投手が25セーブ目を挙げるなどリリーフ陣の安定感が勝敗を分けました。これを明治以降の日本の科学技術の発達に見立てると、単なるパワーや個人技ではなく、チームとしての「最適化」「統制」「即応性」が勝利の鍵となったことが理解できます。

明治期の産業革命に伴う合理主義や近代管理技術が官営事業や工場生産に革命をもたらしたように、現代の野球でも一球一球をデータ解析し、綿密な配球計算や監督指示が勝敗の勝負どころに作用しています。岩崎投手の仕事人としての「緻密な制球」は、技術進歩がもたらす「精度と効率」の象徴です。

この科学的なアプローチは、古代日本の単なる「勢い」追求から大きく進化した現代スポーツの姿であり、戦術の継続的アップデートという意味でも親しみやすいテーマです。

4. 歴史から学ぶ、敗北からの再起と未来への期待

惜敗に終わった今回の対阪神戦は、じつは日本史の数々の敗戦から未来を切り拓いた教訓と重なります。たとえば江戸時代の幕藩体制崩壊期、各藩が一度は敗れながら新たな政治制度や工業技術を積極的に導入し近代化を果たした歴史があります。

ドラゴンズも、敗戦を一過性の失敗とせず「経験」「分析」「成長」の糧とすれば、秋の追い込み・次シーズンへの強力なステップとなるでしょう。「敗北の歴史を次の勝利の資源に変える」力こそが、長い歴史を持つチームの真価とも言えます。

おわりに

2025年8月19日の阪神タイガース戦は、わずか1点差の惜敗という結果に終わりましたが、古代の知略戦術、水墨画の繊細な陰影、明治以降の科学技術の発展という多彩な歴史的・文化的視点を通して見ると、一つのスポーツ試合がいかに深い物語と重層的な意味を持つかが見えてきます。

これからも中日ドラゴンズは、史実に着想を得た新たな知と工夫を胸に刻みつつ、粘り強く、そして技術と精神の革新を両輪として躍進を遂げることでしょう。ファンの皆様もまた、歴史が教える「継続する努力」と「挑戦の大切さ」を信じて応援を続けていただきたいと思います。絶えざる進化のドラマが、必ずや次の舞台で再び幕を開けるはずです。