前回の連載で「愛」について、随分と語らせていただいた。愛とは何か、それは移ろいゆくものなのか、それとも普遍なるものなのか――。様々な角度から光を当ててきたが、結局のところ、愛とは人が人と深く関わり合う中でしか育まれぬ、得難い感情だと結論付けたように記憶している。

さて、今回から始まる新たな連載では、その「愛」とも密接に関わるテーマ、「つながり」について、皆様と共に深く掘り下げていきたいと思う。

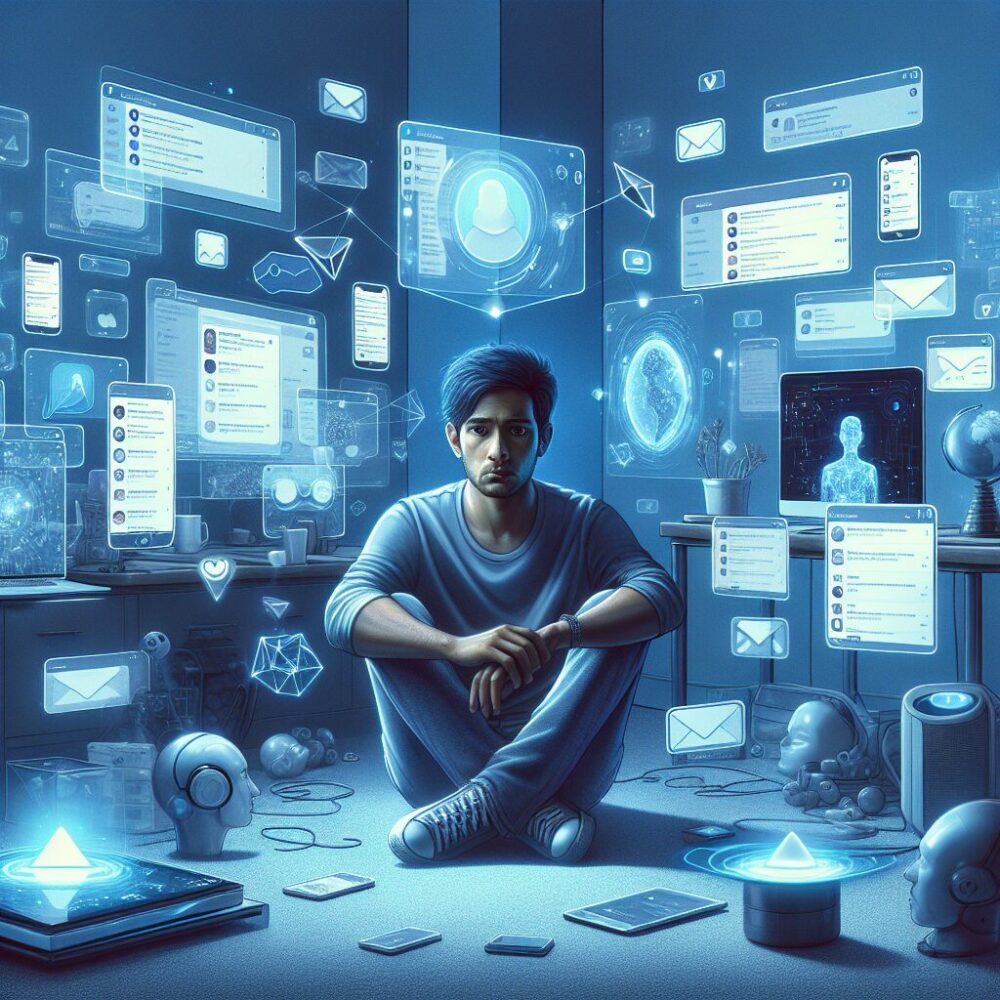

スマートフォンの光に照らされた群衆の孤独

先日、とあるカフェでのことだ。ふと見渡せば、ほとんどの客がうつむき加減にスマートフォンを操作している。友人同士で来ていながら、会話もなく画面を眺めている若者たち。一人で座り、ただひたすらに指を滑らせるビジネスマン。その光景は、まるでSF映画の一場面のようであり、同時に、現代社会の象徴を見ているかのようだった。

彼らは、一体何と「つながって」いるのだろうか?

LINEの通知だろうか、X(旧Twitter)のタイムラインだろうか、それともInstagramの「いいね!」の数だろうか。確かに、彼らの指先には、常に膨大な情報が流れ込み、世界中の誰かとリアルタイムで結びついている。しかし、その顔には、満ち足りた表情よりも、むしろどこか空虚な影が宿っているように見えたのは、私の思い過ごしだろうか。

現代は「つながり過多」の時代だと言われる。SNSを開けば、数百、いや数千のフォロワーがいる者も珍しくない。毎日のように送られてくるメッセージ、無数に存在するコミュニティ、地球の裏側の出来事も瞬時に知ることができる。これほどまでに「つながり」に満ちた時代は、人類の歴史上、かつてなかっただろう。

にもかかわらず、なぜ我々は、これほどまでに「孤独」を感じているのだろうか。

友達の数と心の豊かさは比例するのか?

考えてみてほしい。「友達の数」を競うことに、一体どれほどの意味があるというのだろう。SNSのフォロワーが多ければ多いほど、人は幸せなのだろうか。届く「いいね!」の数が多ければ多いほど、自らの価値は高まるのだろうか。

もちろん、それが自己肯定感を高める一助となることは否定しない。しかし、それはあくまで表面的な、量的な指標に過ぎない。フォロワーが千人いても、心から語り合える友が一人もいないのなら、それは真のつながりなのだろうか。数百の「いいね!」を得ても、その裏に何の感情も介在しないのなら、それは本当に喜ぶべきことなのだろうか。

私が危惧するのは、この「量的なつながり」が、我々の「つながり」に対する認識を歪めていることだ。あたかも数が多ければ多いほど良い、という錯覚に陥り、その本質を見失っているのではないか。

「孤独」と「孤立」の境界線

ここで、私がかねてより考えている、「孤独」と「孤立」の違いについて触れておきたい。

孤立とは、文字通り「一人きりである」状態を指す。周囲から切り離され、誰とも交流がない状態だ。これは、人が生きていく上で、非常に困難な状況であることは言うまでもない。

一方、孤独とは、必ずしも物理的に一人であることではない。大勢の中にいても、理解されないと感じたり、心が通じ合わないと感じたりする、精神的な状態を指す。隣に誰かがいても、携帯電話の向こうに無数の「友人」がいても、人は孤独を感じることはあるのだ。むしろ、つながり過多の現代において、この「大勢の中での孤独」こそが、多くの人々を蝕んでいるのではないかと私は感じている。

真のつながりとは、量的なものではなく、質的なものだ。それは、相手の喜びを自分の喜びとし、相手の痛みを自分の痛みと感じられる、深い共感の上に成り立つものだろう。顔を合わせて語り合い、時には沈黙の中でも通じ合う、互いの存在を認め合い、支え合う関係性。SNSの画面越しでは決して得られない、人間本来の温かさを持った「絆」こそが、今、我々が最も必要としているものなのではないだろうか。

我々は、なぜ「つながり」を求めるのか?

しかし、なぜ我々はこれほどまでに「つながり」を求めるのだろう。それは、人間が社会的な生き物であり、他者との関係性の中でしか自己を確立できないからだろうか。それとも、本能的に「一人では生きていけない」という深層心理があるからなのだろうか。

この問いへの答えを探す旅が、この連載のテーマとなる。次回からは、具体的な事例を挙げながら、現代社会における「つながり」の様々な側面を、共に考察していきたい。

読者の皆様におかれては、どうか、この連載を通じて、ご自身の人間関係や社会との関わり方について、今一度、立ち止まって考えてみてほしい。そして、あなたが本当に求める「つながり」とは何か、その答えを見つける一助となれば、これに勝る喜びはない。