試合概要

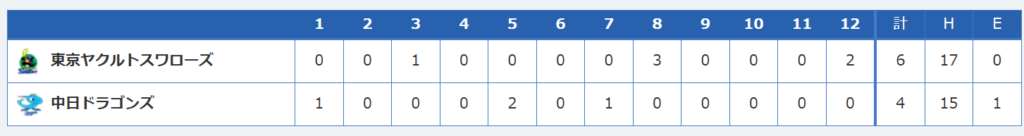

中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの一戦は、延長12回、実に5時間5分に及ぶ死闘の末、ヤクルトが5対4で中日に逆転勝ちを収めました。

試合は初回から動きましたね。中日は先発の涌井投手の好投を背景に、初回に細川選手が先制タイムリーを放ち、これが2試合連続の打点と、序盤から打線が機能しているかのように見えました。岡林選手も好調を維持し、この試合で2本のヒットを放つなど、打線の繋がりを感じさせましたね。5回には上林選手がタイムリー三塁打で2点を追加、さらに7回にはボスラ選手のタイムリー二塁打でリードを広げ、一時は4対1と中日が主導権を握ったかに見えました。しかし、終わってみれば15安打を放ちながら、残塁がなんと12。チャンスを作りながら、あと一本が出ない、そんな展開が目立ちました。中日のリリーフ陣は、4番手のシジ投手、5番手の坂口投手、そして延長戦に登板した6番手の星投手など、それぞれ奮闘はしたものの、苦しい場面が見受けられました。解説からは、ブルペン全体の苦戦の背景に、松山投手のコンディションや、彼が抜けた穴の影響があった可能性も指摘されていましたね。普段はしないような回またぎを強いられる選手が出るなど、苦しい展開になったと分析されていました。

一方のヤクルトも、決して楽な試合ではありませんでしたね。3回には中村悠平選手の二塁打からチャンスを作り、長岡選手のタイムリーで同点に追いつきますが、その後は我慢の展開。先発の高橋投手が股関節の不安を訴えて、5回途中で無念の降板。しかし、ここで緊急登板した松本健吾投手が本当に粘り強いピッチングを見せました。あの場面で中日の大チャンスを1点に抑えきったのは、まさに彼の精神力と技術の賜物でしょう。チームが崩れずに済んだのは、彼の好投があったからこそです。

そして、試合は終盤へ。8回にヤクルトが反撃を開始します。中村悠平選手のタイムリー二塁打などで一気に2点を返し、4対4の同点に追いつく執念を見せました。ヤクルトも17安打を放ちながら残塁が17と、両チームとも「あと一本」に泣かされる展開が続いたのですが、粘り勝ちしたのはヤクルトでした。

勝負が決まったのは延長12回です。ヤクルトは赤羽選手が値千金の決勝2ランホームラン!この一打がまさに今日の試合の全てを物語っていました。「外野の頭を越えてくれと思った」という彼のコメント通り、完璧な当たりでしたね。ヤクルトの石山投手が今シーズン3勝目を挙げ、大西投手も今シーズン初のセーブを記録し、ヤクルトが劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

この試合は両チームにとって、多くの課題と収穫があったと言えるでしょう。中日はリードを守りきれなかったこと、そして多くの残塁を喫したことが痛かったですね。一方ヤクルトは、苦しい展開の中、緊急登板の投手が踏ん張り、若手が値千金の一発を放つという、チームの粘り強さと勢いを感じさせる一戦となりました。ファンにとっては長く、そして胃がキリキリするような試合だったと思いますが、野球の醍醐味が詰まった一戦でしたね!

試合速報

- 試合日: 2025年7月5日

- 対戦相手: 東京ヤクルトスワローズ

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 4 – 6 東京ヤクルトスワローズ

- 開催球場: バンテリンドーム

- 観戦者数: 36,292人

- 勝利投手: 石山泰稚(3勝1敗13セーブ) 2回0失点(※複数投手継投)

- 敗戦投手: 勝野昌慶(3勝3敗) 2回3失点

- セーブ投手: 大西広樹(1勝0敗1セーブ) 1回0失点

- 本塁打:

- ヤクルト・赤羽由紘 1号 2ラン(12回、勝野投手から)

- 対戦回数: 第13回戦

古代の知恵から現代の勝負哲学へ――激戦と歴史の交錯

この一戦は、ただの野球の試合という枠に留まりません。中日ドラゴンズの戦術や選手の奮闘、そして勝敗の行方には、私たちの悠久の歴史から学べる多くの示唆が宿っています。今回は歴史と文化の3つの切り口から、本試合の印象的な局面を読み解きます。

赤羽由紘の延長12回劇的2ラン:戦国時代の終盤の「最後の計略」になぞらえて

赤羽選手が12回に放った決勝の2ラン本塁打は、試合の均衡を破るまさに「最後の一撃」でした。戦国時代の合戦では、多くの武将が限られた軍勢と資源で「終盤の勝負策」を用いました。例えば豊臣秀吉の小田原征伐(1590年)は、長期戦の末に最後の兵糧攻めや水攻めといった巧妙な策略が勝敗を決しました。

この場面の赤羽の一打は、戦国の「最後の計略」と同様に、数多の選択肢と反撃の可能性が尽きかけた中で、執念と集中力から繰り出された決定打といえます。勝野投手にとっては苦しい試練の中「土壇場での逆転」に象徴される、歴史の教訓がここに蘇ったのです。

投手陣の継投策は江戸時代の町人経済のリレー生産に似た高度な組織運営

勝野投手が序盤に試練を受けた一方、バンテリンドームでは福、齋藤、藤嶋、マルテ、橋本、清水といったリレー継投が粘りを見せました。この連携は日本の江戸時代に発展した「町人の手工業分業」にたとえられます。

江戸の職人たちは複数の工程を複数の職人が分業で担当し、高効率と精密な品質管理を実現しました。野球の投手継投も同様で、一人一人が自分の局面を確実に投げ切り、その上でバトンを渡していくことで試合全体を支える高度な組織戦術です。

この試合の投手リレーはまさに、江戸の分業経済に学んだチームワークと責任の分担の現代版。中日の投手陣にも、多様な技術力の融合が求められていることがわかります。

15安打を放ちながらの4得点:縄文時代の自然との調和と「効率」の哲学

中日が放った15安打は数字上は好調ながら得点は4に留まりました。これは見る角度を変えると、縄文時代の人々が自然と折り合いをつけながら生活の中で「必要十分」の資源活用を目指した精神に照らせられます。

縄文文化は華美なものを追わず、自然の恵みを節度深く利用することに重きを置きました。今回のドラゴンズの攻撃は打球が多いものの、決定力がもう一段階足りず、まさに「非効率な資源運用」と言えます。必要なタイミングで必要な力を使い切る「効率の思想」がここに欠けていたともいえそうです。

この反省は現代のさまざまな資源管理にも通じる教訓であり、ドラゴンズ攻撃陣が今後磨くべきポイントと言えるでしょう。

敗北からは学びが、歴史からは希望が見える

敗れはしたものの、この試合は中日ドラゴンズの持つ粘り強さと可能性を改めて照らし出しました。古代から現代までの日本の歴史は失敗や試練の繰り返しの中で成長し、革新を成し遂げてきました。

今回の敗北もまた、勝野投手をはじめチーム全体にとって重要な学びの機会です。江戸時代の町人の分業精神や戦国の最後の計略、縄文の効率思想の教えを胸に、さらに成熟したドラゴンズの姿を願わずにはいられません。

中日ファンの皆様、これからも一緒に歴史のうねりの中で揺れ動くチームを応援し、未来の勝利と栄光を共に見届けましょう!