中日、広島に4-2で逆転勝ち! 髙橋宏が7回2失点で今季2勝目

- [開催日]2025年5月2日(木)

- [開催球場]マツダスタジアム

- [観戦者数]31,443人

- 【JERA セ・リーグ公式戦】 中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ 6回戦

- [開始時刻]18:00

- [終了時刻]21:28

- [試合時間]3時間28分

- [勝利投手]髙橋宏斗(中日) 2勝3敗

- [敗戦投手]森下暢仁(広島) 3勝3敗

- [セーブ]松山晋也(中日) 11セーブ

- [本塁打]広島:坂倉将吾 1号(2回 1点 投手:髙橋宏斗)

- [イニングスコア]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| 広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

【試合概要】

5月2日、マツダスタジアムで行われた広島東洋カープとの6回戦は、中日ドラゴンズが4-2で勝利しました。中日は2回裏、広島の坂倉選手に本塁打を浴び2点を先制されましたが、直後の3回表に岡林選手、山本選手、上林選手の連打で満塁とし、ボスラー選手の左中間への2点タイムリー二塁打で同点、続くカリステ選手のレフト前タイムリーで勝ち越しに成功しました。5回表には上林選手の二塁打の後、カリステ選手がライト前へタイムリーヒットを放ち、貴重な追加点を挙げました。先発の髙橋宏斗投手は7回を投げ、5安打2失点(自責点2)、5奪三振と試合を作り、今季2勝目を挙げました。8回は齋藤投手が、9回は松山投手が抑え、松山投手は11セーブ目を記録しました。

【試合の感想】

先発の髙橋投手が粘りの投球を見せ、打線も先制された直後にすぐさま逆転するなど、投打がかみ合った勝利でした。ボスラー選手、カリステ選手がそれぞれ2安打2打点と勝負強さを発揮しました。この勝利を次戦に繋げ、連勝に期待したいところです。

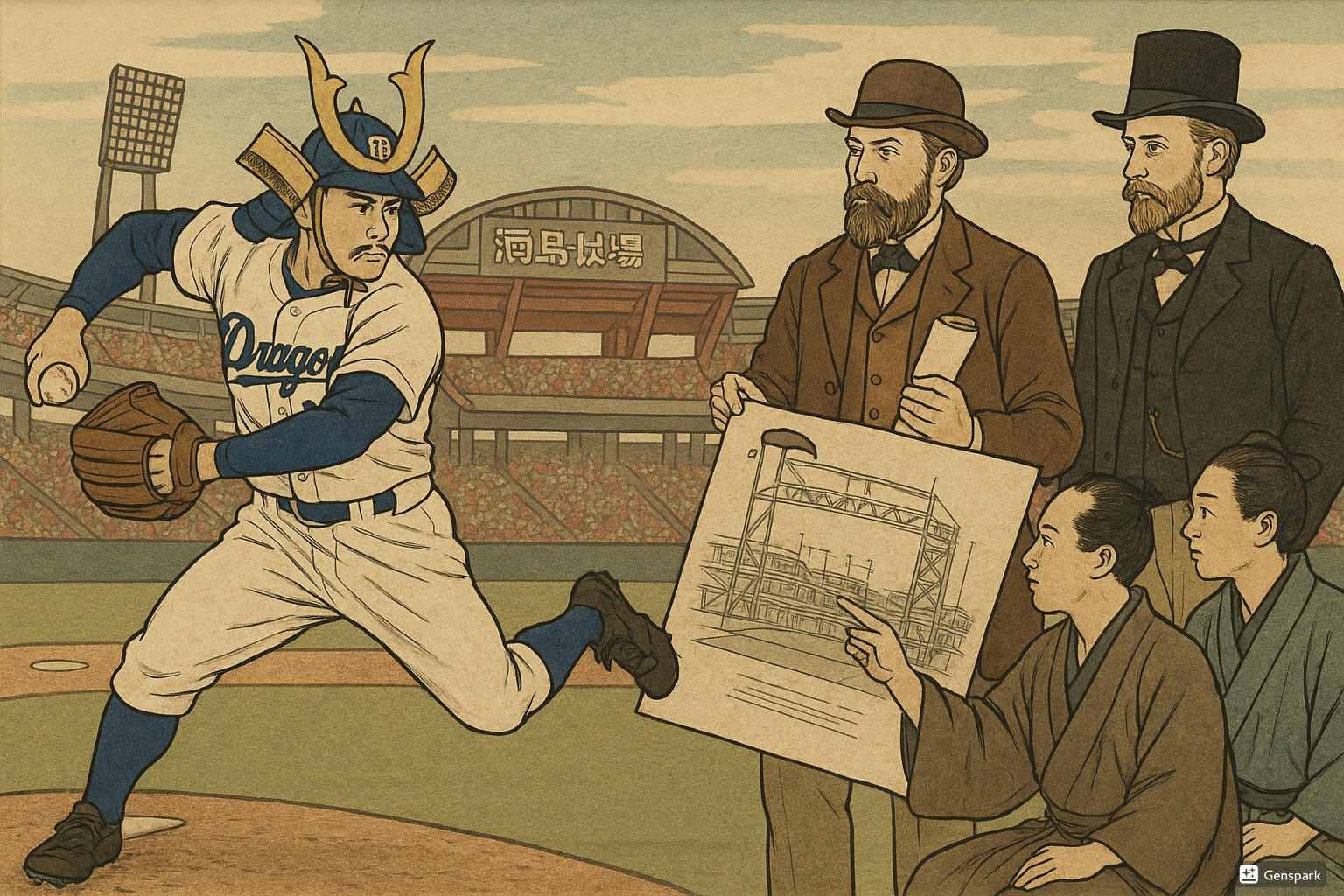

外国の知恵が導いた逆転劇

広島の地で繰り広げられた中日ドラゴンズと広島東洋カープの一戦は、歴史の教科書をめくるような興味深い展開となった。広島が先制するも、中日が3回に一気に逆転。この試合の流れは、まるで明治時代に海を越えてやってきた「お雇い外国人」が日本の近代化をもたらした歴史的転換点を彷彿とさせる。今回のブログでは、ドラゴンズの逆転勝利と明治期の技術革新という、一見かけ離れた二つのストーリーを紐解きながら、その意外な共通点を探っていこう。

坂倉の一発と「水道の父」バートン

試合は2回裏、広島の坂倉将吾選手のライトスタンドへの今季第1号ソロホームランで幕を開けた。怪我からの復帰後、待望の一発だ。ここからさらに堂林選手の適時二塁打で広島は2点のリードを奪った。

この坂倉選手の本塁打は、明治時代に来日したスコットランド人技術者ウィリアム・キニンモンド・バートンの功績に重ねることができる。バートンは1887年に来日し、日本の水道システムの基盤を確立した「水道の父」として知られている。彼が設計した近代的上下水道施設は、それまでの日本の生活インフラを一変させた。

坂倉選手の弾丸ライナーが試合の流れを変えたように、バートンの技術は当時の日本に新しい「流れ」をもたらした。しかし興味深いことに、どちらも「先駆け」に過ぎず、その後の展開においてより大きな変化が起こるのである。

ボスラー、カリステの連続適時打とお雇い外国人の「知識移転」

3回表、中日の反撃が始まる。岡林、山本、上林と日本人選手たちが繋いでランナーを満塁とすると、4番ボスラー選手がレフトへ走者2名を返す同点の二塁打を放った。さらに5番カリステ選手もタイムリーヒットで勝ち越し。この外国人コンビの連続適時打で中日は一気に試合をひっくり返したのだ。

この展開は、明治時代の「お雇い外国人」とその日本人弟子たちの関係性そのものである。工部大学校(現在の東京大学工学部)の初代校長を務めたヘンリー・ダイアーは、イギリスの先進的な工学教育システムを日本に導入した。彼の下で学んだ日本人たちは、その知識を吸収し、やがて日本の産業革命の原動力となった。

カリステとボスラーという外国人選手が放った適時打と、それに続く5回の追加点は、まさにダイアーやバートンといったお雇い外国人から日本人技術者への「知識移転」の過程に似ている。最初は外国の技術を「輸入」するだけだった日本が、やがて自らの力で近代化を推し進めていったように、中日も外国人選手の活躍を受けて、チーム全体がより強固になっていくのだ。

髙橋宏投手の7回2失点と「融合」の技術

先発の髙橋宏投手は7回2失点の好投で勝利投手となった。初回こそ広島打線の前に2点を失うものの、3回以降は粘り強く投げ抜き、カープ打線を沈黙させた。

この髙橋投手の投球は、お雇い外国人の技術を吸収した後、日本独自の発展を遂げた明治後期の「融合の時代」を思わせる。江戸時代から続く伝統的な技術と西洋から導入された新しい知識が融合し、日本独自の近代産業が芽生えた時期だ。広島の地で産声を上げた「マツダ」(旧・東洋工業)も、そうした日本の産業発展の象徴といえるだろう。

マツダスタジアムで繰り広げられた今日の戦いは、「外国の技術」と「日本の粘り強さ」という二つの要素が絶妙に調和した結果の勝利であった。明治時代、外国の知識を貪欲に吸収し、それを日本独自の方法で発展させた「和魂洋才」の精神が、このゲームにも息づいていたといえるだろう。

勝利の要因と歴史から学ぶ教訓

今回の中日の勝利を支えた要因は何だろうか。それは単にカリステやボスラーといった外国人選手の活躍だけではない。日本人選手たちが繋いだヒットと、髙橋投手の踏ん張りが組み合わさった結果だ。

明治の産業革命も同様だった。お雇い外国人がもたらした知識や技術だけでは、日本の近代化は成し得なかった。それを受け入れ、消化し、時には改良を加えた日本人技術者たちの存在があったからこそ、わずか数十年で西洋に追いつく産業発展が可能となったのだ。

東洋の小国だった日本が西洋列強に肩を並べることができたように、中日ドラゴンズも今シーズン、強敵をしのいで上位進出を目指す。このマツダスタジアムでの逆転勝利は、そんな挑戦の第一歩といえるだろう。

革新と伝統の融合こそ勝利の鍵

試合終了後、広島の観客の中には落胆の表情も見られたが、中日ファンにとっては大きな希望となる一勝だった。髙橋投手の粘り強い投球、カリステとボスラーの勝負強さ、そして松山投手のセーブ能力。これらが見事に噛み合った今日の試合は、明治時代の「和魂洋才」の精神にも通じるものがある。

お雇い外国人ウィリアム・キニンモンド・バートンは、来日時に日本の伝統工芸や建築技術に感銘を受け、それを尊重しながら新しい技術を導入した。それにより、単なる西洋の模倣ではない、日本独自の近代化が可能となったのだ。

同じように、ドラゴンズも外国人選手の力を借りながらも、日本野球の伝統である「繋ぐ野球」「守備の堅さ」といった武器を磨き続けている。今後のシーズン、この「革新と伝統の融合」がチームをどこまで導いてくれるのか。明治の偉人たちが困難に立ち向かった不屈の精神に思いを馳せながら、次なる戦いを待ちたい。

明日も同じくマツダスタジアムで広島との対戦が続く。昔の日本人が西洋の技術を貪欲に吸収したように、我らがドラゴンズも今日の勝利から多くを学び、さらなる高みを目指してほしい。「竜の伝説」は、まだ始まったばかりなのだから。