序章:言葉という名の黒船

書斎の窓を打つ雨音が、思考のBGMとなる夜がある。先夜、若き論客たちの鏡に映る我らの姿を覗き見た興奮も、この静かな雨音に冷やされ、今は新たな問いの萌芽となって胸の内に宿っている。

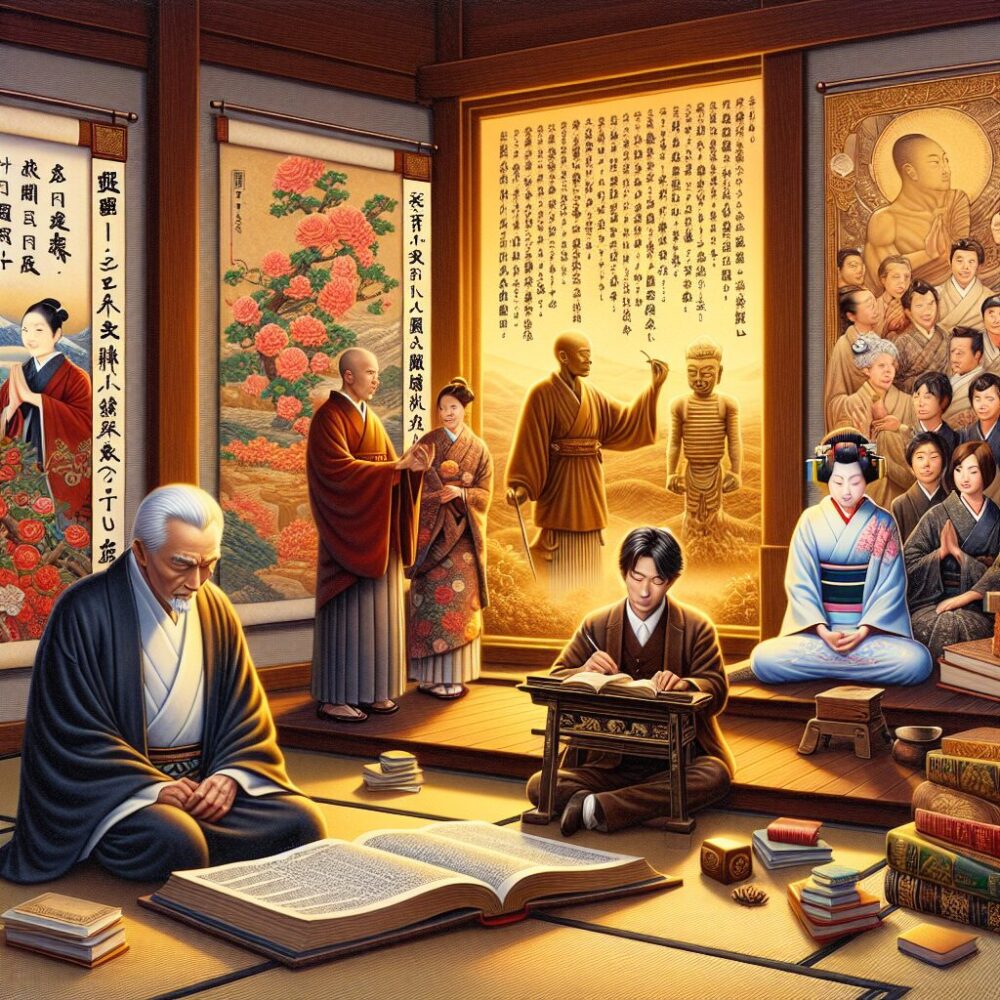

彼らが次に我々を誘うのは、さらに時代を遡った、明治という時代の黎明期。文明開化の喧騒の中、西洋から怒涛の如く押し寄せたのは、蒸気船や大砲といった目に見える脅威だけではなかった。真に我々の精神の根幹を揺るがしたのは、”liberty” “society” “philosophy” そして、”love” といった、形なき概念の奔流――いわば、「言葉の黒船」であったのだ。

今宵は、この言葉の黒船の中でも、最も厄介で、最も我々の心象風景を塗り替えてしまった「love」という名の輸入品が、いかにして「愛」という和服をあてがわれたのか。その知られざる翻訳の革命、その苦闘の軌跡を、紫煙の向こうに透かし見てみようではないか。

第一章:「恋」では、あまりに軽すぎた

まず、素朴な疑問が浮かぶ。なぜ、”love” は「恋」と訳されなかったのか。

当時の知識人たちが「恋」という言葉を手に取った時、それはあまりに繊細で、個人的で、そして儚すぎたのだ。「恋」は、和歌の世界に詠まれる切ない情念であり、『源氏物語』に見られるような、ある種の遊戯的な色合いを帯びた、燃えては消える心の火であった。これでは、西洋の “love” が内包する、人格の全てを懸けた誓いや、時には神への帰依にも通じるような、あの荘厳で倫理的な重みを担うには、器としてあまりに華奢にすぎた。

福沢諭吉や森有礼といった、時代の先頭を走った知性たちは、肌で感じていたのだ。西洋近代を支えるこの “love” という概念が、単なる男女の色恋沙汰ではないことを。それは個人の尊厳や、社会を形成する絆の根底に関わる、まったく新しい人間観そのものであり、国家の礎ともなりうる、重大な思想的課題であると理解していた。ゆえに、「恋」という既存の衣では、この巨大な概念を包み込むことは到底できなかったのである。

第二章:埃をかぶった「愛」の器、そして聖書の福音

そこで彼らが書庫の奥から引っ張り出してきたのが、「愛」という、古めかしく、そして複雑な意味を纏った漢字であった。

この「愛」という言葉は、決して耳新しいものではなかった。だが、その使われ方は現代とは大きく異なる。儒教の文脈では、それは「仁愛」として、親や主君といった特定の対象に向けられる、秩序の中の情を意味した。一方で仏教においては、それは執着の根源、「愛執(あいしゅう)」として、むしろ乗り越えるべき煩悩の一つとさえ見なされていたのだ。

この両義的な古器に、西洋の新しい葡萄酒 “love” を注ぎ込むという、途方もない知的革命。その決定打となったのが、明治中期に本格化したキリスト教**『新約聖書』の翻訳**であった。ギリシア語の「アガペー(agapē)」、すなわち「神の愛」「隣人愛」といった、人間的な情欲を超えた無償の概念を表現するため、この「愛」という漢字が選ばれたことは、まさに決定的だったのだ。崇高で倫理的な重みを宿す器として、「愛」はこれ以上ないほど誂え向きであった。それは、既存の「恋」に当てはめる安易な道ではなく、古い言葉に新たな生命を吹き込むという、困難で創造的な道であったのだ。

第三章:「愛国」と「博愛」の急造

聖書翻訳によって神聖な意味合いを帯びた「愛」は、社会の隅々へと浸透していく。その影響は計り知れない。”love of country” は「愛国」となり、”philanthropy” は「博愛」となった。「愛」という言葉は、それまで個人の胸の内にあった「恋」とは一線を画し、近代国家を形成するための公共的な徳目として、急速に社会へと広まっていった。

「富国強兵」の号令の下、「国を愛する」ことは国民の義務となり、「博愛」の精神は赤十字活動のような新しい社会事業の理念となった。こうして「愛」は、個人の寝室から抜け出し、国家の広場へと躍り出たのだ。それは、元々この漢字が持っていた公的な性格と奇妙に響き合いながら、日本人の精神に深く、そして強固に根を下ろしていったのである。

終章:翻訳が刻んだ、我らが心の設計図

さて、常連衆よ。我々はこの歴史のダイナミズムを前に、何を思うべきか。

問いは明確だ。この明治の翻訳革命は、我々の心に、一体どのような影響を与えたのか。

それは、単なる言葉の置き換えでは断じてない。それは、我々日本人の感情の抱き方、世界の感じ方そのものを規定する、「心の設計図」を新たに引く行為であったのだ。我々が今、恋愛を「愛」と呼び、家族を「愛し」、郷土や国を「愛する」と語る時、その無意識の感情の動きは、すべてこの明治期に行われた知的格闘の地層の上にある。我々は、先人たちが翻訳という苦闘の果てに選び取った「愛」という名のレンズを通して、世界を、そして自分自身を見ているに他ならない。

言葉が精神を形作る。我々はこの自明の理を、そしてその歴史的な経緯を、あまりに忘れすぎてはいないだろうか。

では、この人工的に再定義され、国家の要請と共に広まった「愛」は、その後、我々の日常にどのように根付き、大正、昭和、そして平成の世を経て、いかにして変質していったのか。その問いは、また次の夜の紫煙に託すとしよう。

その時まで、しばし、自らが使う「愛」という言葉の、その歴史の重みに思いを馳せてみるのも、一興かもしれぬな。