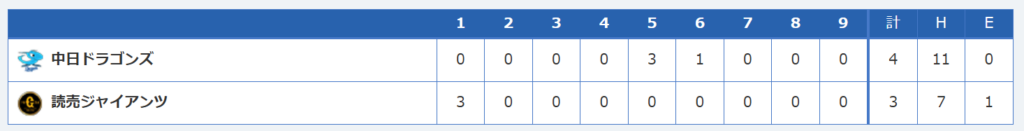

試合概要

試合はジャイアンツが素晴らしい立ち上がりを見せました。初回、ドラゴンズ先発の柳投手から、丸選手がなんと先頭打者ホームラン!さらに佐々木選手、坂本選手が続き、満塁のチャンスを作ると、岸田選手が犠牲フライで追加点。中山選手もヒットを放ち、あっという間にジャイアンツが3点を先制しました。柳投手にとっては、初回から苦しい立ち上がりとなりました。

しかし、柳投手はここからが真骨頂でした。初回に3失点したものの、2回以降は粘り強いピッチングを披露。チェンジアップを効果的に使い、変化球を低めに集めることで、ジャイアンツ打線に得点を与えません。

一方のジャイアンツ先発、田中投手も序盤は粘投を見せます。特に3回には、リチャード選手の見事なサード守備が光りました。強烈な打球を好捕し、田中投手を序盤の大きなピンチから救いました。しかし、5回に流れが変わります。岡林選手のヒットの後、山本選手の打球を処理した門脇選手がまさかの悪送球。これがきっかけで1点を失うと、上林選手、さらにボスラー選手にもタイムリーヒットを許し、ついに同点に追いつかれてしまいます。田中投手はここで降板。勝ち投手の権利を目前で逃してしまいました。

試合の均衡が破れたのは6回。ドラゴンズの7番、チェイビス選手がジャイアンツ2番手の菊池投手から決勝点となるソロホームランを放ち、ドラゴンズが4対3と逆転に成功します。この一発が、今日の試合を決定づけることになりました。

リードを奪ったドラゴンズは、その後も継投でリードを守り切り、9回は松山投手がきっちり締め、ドラゴンズが4対3で逆転勝利を収めました。カード勝ち越しを決めたドラゴンズのヒーローは、決勝ホームランを放ったチェイビス選手。柳投手も4月以来となる待望の2勝目を挙げました。

今日の試合を振り返ると、柳投手の初回の大炎上からの立ち直り、そしてチェイビス選手とボスラー選手といった外国人選手の勝負強さがドラゴンズの勝利に大きく貢献したと言えるでしょう。特に彼らのパワーは、チームの得点力向上に不可欠な存在だと評価されています。ジャイアンツにとっては悔しい敗戦となりました。

試合記録

- 試合日: 2025年8月13日

- 対戦相手: 読売ジャイアンツ

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 4 – 3 読売ジャイアンツ

- 開催球場: 東京ドーム

- 観戦者数: 42,232人

- 勝利投手: 柳裕也(2勝2敗) 6回 3失点

- 敗戦投手: 菊地大稀(1勝1敗) 5回 3失点

- セーブ投手: 松山晋也(0勝0敗31セーブ) 3回 0失点

- 本塁打:

・中日ドラゴンズ:チェイビス 3号(6回1ラン 菊地)

・読売ジャイアンツ:丸佳浩 3号(1回1ラン 柳) - 試合時間: 3時間30分

- 対戦回数: 19回戦

一、律令制における中央権力の優位と序盤リードの読売ジャイアンツ

律令制では「中央官制」が強力な統制機構として存在し、政治や司法を一元的に管理した。今回、試合序盤で読売(東京を本拠とする)が3点差とリードした状況は、律令制度の中央政府が地方に対して持つ圧倒的な権威に喩えられる。巨人の強力な攻撃は、中央集権的な統制力と民衆への影響力を象徴しており、東京という政治・経済の中心で堂々たる威圧感を放った。

二、地方豪族としての中日ドラゴンズの粘り強い反撃

一方、中日ドラゴンズはかつて律令制下の「地方行政」を担った地方豪族に見立てられる。律令制度の下でも地方は中央との軋轢や反発を抱えつつ、独自の存在感を示していた。中日が5回裏に同点に追いつき、なおも逆転した状況は、律令による中央統治の束縛を跳ね除け、地方自治や実力主義を駆使し成長していく豪族の意気込みを象徴的に表現している。特に上林やボスラーの適時打は地方豪族が巧妙な交渉術と地域の特性を生かして中央に対抗した様子を連想させる。

三、チェイビスの勝ち越しホームランは律令改革の革新精神を体現

6回のチェイビスの決勝ホームランは、律令制の改革や改正、例えば養老律令の改定に代表される「制度の刷新」を象徴する。律令は時代ごとに柔軟に見直され、日本古代の統治制度を進化させたが、その過程はスポーツにおける技術革新と改善に似ている。チェイビスの一発は、より良い制度や戦略の構築が逆転のカギとなることを示した。

四、投手陣の継投は律令官僚たちの役割分担と連携

この試合の中日投手陣(先発の柳から継投の松山晋也まで)は、律令制における官僚組織の専門的役割分担と密な連携体制の反映とみなせる。各官司(役所)が専門的な仕事を分担しつつ中央政権の目的達成にむけて調和を図ったように、チームの投手交代は勝利目標に向けて計算された布陣だった。チームとしての協力と戦略性の高さが統治の効率化に類似している。

五、東京ドームの観衆数と試合時間は律令制下の国家規模と官僚運営の複雑さを反映

42,232人の観衆を集め、3時間30分に及ぶ熱戦は、律令制が巨大な国家を管理し動かすために必要な大規模な官僚組織と複雑な行政手続きの長時間にわたる営みを想起させる。試合の一進一退、駆け引きの積み重ねは、国家統治に不可欠な継続的な調整と意思決定の複雑性を暗示している。

結びに

この試合は単なる野球の勝負を超え、律令制という古代日本の統治機構の思想と構造を鮮やかに映し出したといえる。中央(読売ジャイアンツ)と地方(中日ドラゴンズ)の激しい攻防は、時代を超えた日本社会の基本的な構図の現代的な表現でもある。歴史的教訓を胸に、両者はこれからも熾烈な戦いを繰り返しながら、日本スポーツ史に新たなページを刻み続けるだろう。