試合概要

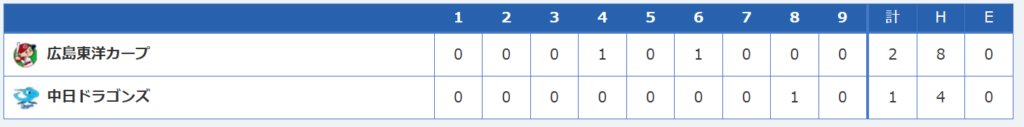

この試合は、広島が2対1で中日を破り、勝利を収めました。広島の先発は、プロデビュー戦となるドラフトルーキー、佐藤龍之介投手でした。

- 初回は圧巻の立ち上がりを見せました。好調なトップバッター岡林選手をショートライナーに打ち取ると、続く田中選手をセカンドフライ、上林選手もアウトコースのカットボールで打ち取り、わずか15球で三者凡退に抑えました。

- 2回も同様に細川選手をサードゴロ、ボスラー選手を見逃し三振に仕留めるなど、堂々たるピッチングで再び三者凡退に抑え込みました。

- 驚くべきは、3回に迎えたプロ初打席で、なんとライト前ヒットを放ちました。投打にわたる活躍に、ベンチもメモリアルボールを大切に収めていましたね。

- 3回には2本のヒットを浴びてピンチを招きますが、バント処理からのダブルプレイで切り抜け、無失点ピッチングを続けます。

- しかし、4回に広島のファビアン選手に先制のソロホームランを許し、6回には再びファビアン選手にタイムリーヒットを打たれ、2失点となりました。

- 最終的に6回まで85球を投げ、2失点に抑え、見事プロ初勝利を飾りました。

- 「キャンプの時から開幕1軍もあるかもしれないと印象を受けていた選手。緩急を使いながら真っすぐの速さも感じさせ、タイミングが独特なのでバッターは差し込まれる」と、その実力に納得の表情でした。

- 「これだけのボールを投げる投手を、なぜもっと早く使わなかったのか。コントロールも良く、もっと早く使うべきだった」と、その遅すぎるデビューを惜しむほどでしたね。

- 「コントロールも良く、もっと早く使うべきだった」と感じたものの、「大事に大事に使いましたね」という声もありました。

一方、広島の得点シーンを見ていきましょう。

- 4回には、来日初の4番に座ったファビアン選手が、打った瞬間手応え十分の第10号ソロホームランをレフトスタンドへ放ち、広島が先制します。

- さらに6回には、ファビアン選手が低めのボールをレフト前へ運び、タイムリーヒットで2点目を挙げました。ファビアン選手はこの日、高采配に応える活躍を見せました。

中日の反撃は8回でした。

- 山本選手のヒットなどでチャンスを作り、1打同点の場面で岡林選手がレフト中間へのライナーを放ちます。

- ここで光ったのが、広島の守備、大盛選手のスーパーファインプレイでした。センターの途中からダイビングキャッチでこの打球を捕球し、3塁ランナーがタッチアップでホームインしたものの、同点となる長打を防ぎ、1点差に踏みとどまりました。

- この大盛選手のプレイについて、「もともと育成出身で苦労人だが、守備から入った選手で打撃も安定し、今や秋山選手のポジションを奪うほどの活躍」と、その貢献度を絶賛していましたね。本当に素晴らしいプレイでチームを助けました。今シーズン、何度も彼のようなプレイを見ています。

そしてゲームはそのまま進み、広島が2対1で勝利。プロ初勝利を挙げた佐藤龍之介投手、そして好守でチームを救った大盛選手の活躍が光る一戦となりました。

試合日: 2025年6月29日(日)

対戦相手: 広島東洋カープ

試合結果: 中日ドラゴンズ 1 – 2 広島東洋カープ

開催球場: バンテリンドーム名古屋

観戦者数: 36,118人

勝利投手: 佐藤柳(1勝0敗0S)(広島)

敗戦投手: 松葉貴大(7勝5敗0S)(中日)

セーブ投手: ハーン(5セ)

本塁打: ファビアン 10号(4回表ソロ)

試合時間: 2時間39分

対戦回数: セ・リーグ公式戦11回戦

古代から現代にかけての智謀と技術が織りなす「勝利への緻密な戦略」

今回の試合、わずかに及ばず敗れたドラゴンズの戦いぶりには、日本の歴史に通底する数々の教訓や文化的側面を映し出す鏡のような側面がありました。ここでは、試合で際立った3つのポイントを軸に、それぞれに日本の歴史や文化との意外な接点を探り、深い洞察を加えたいと思います。

1.投手戦の緊張感と、平安貴族の緻密な和歌の競演

本試合は両軍の投手が堅く抑え合い、わずか3得点の拮抗した展開でした。この静謐かつ緻密な攻防は、平安時代の宮廷で繰り広げられた和歌の贈答合戦を彷彿とさせます。和歌は形式や季語、言葉選びの微妙な駆け引きで相手を圧倒する芸術であり、この日は球場での打者と投手の駆け引きがまさに「言葉少なに意味深く」進んでいきました。

このような微細な技術と心の読み合いは、古代日本の文化に根付く「和」の美学と相通じるものがあります。和歌の文化は単なる詩ではなく、政治的な駆け引きや社会的地位の表現でもありましたが、球場での投手戦もまた、勝負の駆け引きという意味で政治的な戦いに近い緊張感がありました。

2.拙攻から読み解く戦国時代の合戦と兵站の重要性

中日がなかなか得点を奪えなかった「絶好機でのあと一本が出ない」場面は、戦国時代における兵糧の補給不足や指揮系統の混乱と酷似しています。歴史的に多くの合戦において、兵の士気や補給の円滑さが勝敗を分けましたが、試合のラストにおいて「最後の決め手を欠く」状況は、まさにこの兵站の苦境を想起させます。

たとえば、桶狭間の戦い(1560年)では織田信長の奇襲で勝利を収めましたが、その成否は兵の規律とタイミングの完璧さに依存していました。野球の打撃機会もまた、「タイミング」「集中力」「準備」の微妙な組み合わせで成功するものであり、その重要性は歴史の教訓と重なります。

3.眠れる獅子・松葉投手の力投と明治期の近代技術導入

先発の松葉貴大投手の粘り強い投球は、明治維新期の日本が西洋の最先端技術を急速に導入し、自立的な近代国家としての基盤を築いた姿に通じます。彼の冷静かつ計算された投球は、近代化に挑んだ明治の技術者たちの姿勢と似ており、理論と緻密な計画にもとづいた進歩の象徴といえるでしょう。

当時、日本は蒸気機関や鉄道などの技術を短期間で吸収・応用することで経済や軍事力を急速に強化しました。松葉投手の一球一球の精度と持続力は、そのような革新者たちの「研鑽」と「実行力」を彷彿とさせます。

結びに—歴史の鏡としての試合、そしてドラゴンズの未来

今回の悔しい敗北は、戦略の練り直しとチーム力の結束をより一層促すはずです。投手戦の詩的な攻防、拙攻から学べる兵站の重要性、そして技術・力量向上の明治精神を胸に、ドラゴンズは再び勝利の舞台へと歩みを進めることでしょう。

歴史から視る野球は、単なるスポーツだけでなく文化的、社会的、そして精神的な学びの宝庫です。これからも中日ドラゴンズの戦いから、日本の豊かな歴史と未来への希望を感じ取りながら応援していきたいと思います。