試合概要

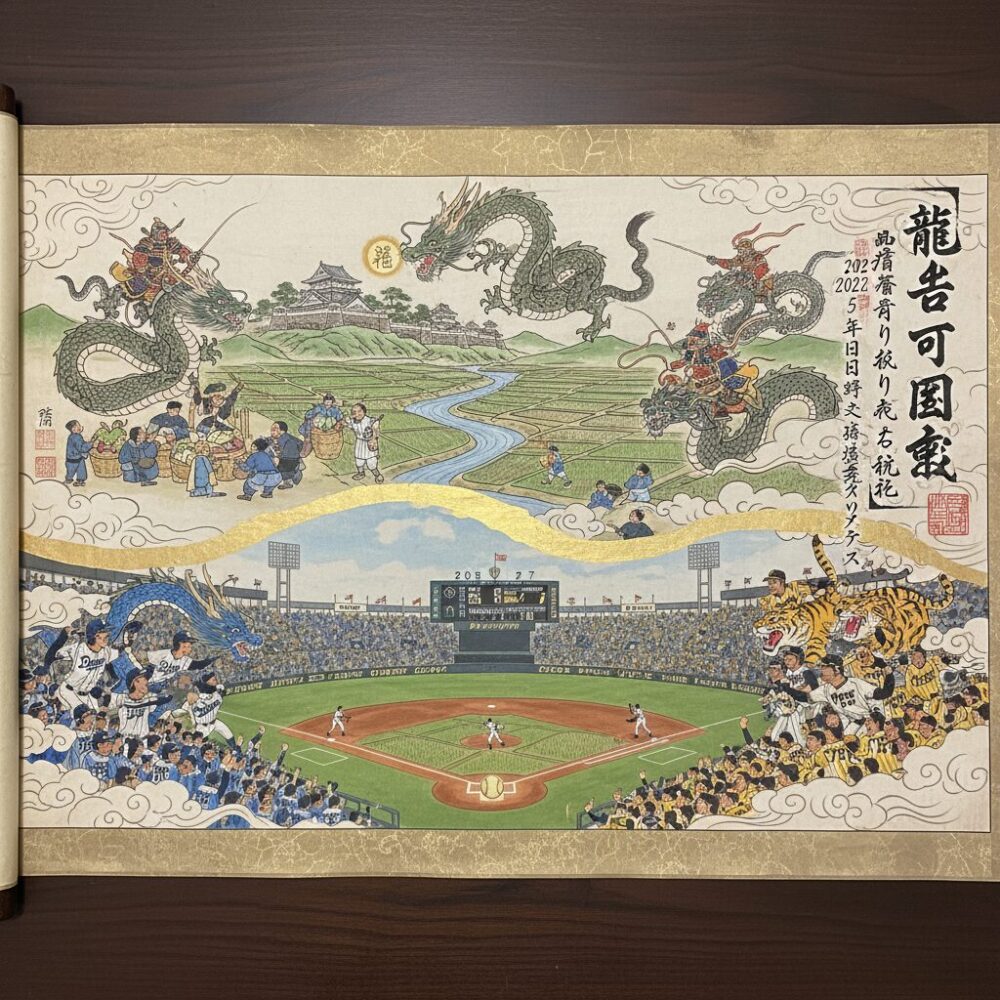

2025年9月27日、阪神甲子園球場にて開催されたセ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズが阪神タイガースを5対3で制した一戦を、日本の歴史的・文化的背景と結びつけて読み解いていきます。観衆42,498人が見守ったこの「24回戦」は、熱気に包まれた激闘となりました。

この試合は、中日の先発である髙橋宏投手と阪神の先発である大竹投手によるハイレベルな投げ合いで始まりました。試合時間は3時間42分に及びました。

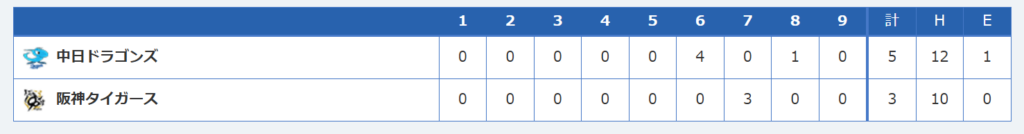

勝敗の分かれ目となったのは、6回表の中日ドラゴンズの集中攻撃です。ゼロが続いた前半を経て、中日は6回に一挙4点を獲得し、試合の最大の転機をもたらしました。

この猛攻は、まず山本泰寛選手が先頭で大竹投手から第4号ソロホームランを放ち、均衡を破りました。さらにその後、チャンスを広げた状況で細川成也選手が第19号スリーランホームランを放ち、リードを一気に広げました。

阪神は7回裏に大山悠輔選手が藤嶋投手から第13号スリーランホームランを放ち、3点差を1点差まで詰め寄る反撃を見せましたが、中日は8回表に犠牲フライで追加点を挙げ、最終的に5対3で勝利を収めました。

試合記録

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 試合日 | 2025年9月27日 |

| 対戦カード | 阪神タイガース 対 中日ドラゴンズ(24回戦) |

| 試合結果 | 中日ドラゴンズ 5 – 3 阪神タイガース |

| 開催球場 | 阪神甲子園球場 |

| 観衆 | 42,498人 |

| 試合時間 | 3時間42分 |

| 勝利投手 | 髙橋宏(8勝10敗) |

| 敗戦投手 | 大竹(9勝4敗) |

| 本塁打(中日) | 山本4号(1ラン・投手: 大竹)、細川19号(3ラン・投手: 大竹) |

| 本塁打(阪神) | 大山13号(3ラン・投手: 藤嶋) |

6回の集中打:中日ドラゴンズの反攻―律令国家の官僚機構に学ぶ組織の柔軟性

中日の6回攻撃で一挙4点獲得したことは、この試合の最大の転機でした。ゼロが続いた前半を経て「農閑期に急激な成長を遂げる氏族のような集中力」は、古代の律令国家時代(7~8世紀)の中央官僚機構の柔軟な対応力に類似しています。

当時の日本では、律令体制による厳密な社会秩序と統制が敷かれましたが、実情に応じて臨機応変に役人の配置を変えたり、政策を修正したりすることで国家の安定を保ちました。中日の打線も試合のゲームプランにおいて、阪神先発大竹投手の投球スタイルをじっくりと観察し、適宜対応を変えながら一気に攻勢を仕掛けた結果が、この4得点につながったのです。

またこの4点攻撃は、古代の収穫祭や五穀豊穣の祝いにも通じる**「節目での決定的な成果」**であり、歴史的節目を経て生まれる転換点として重ねて考察できます。

細川19号3ラン:戦国武将の一撃に通じる瞬発力と戦略的狙い撃ち

細川選手の6回3ランは、まさに戦国時代の有名武将細川氏の戦法を彷彿とさせます。細川氏は戦場における策謀と機動力で知られ、逆境から状況を打開するための一点突破の力が武士社会の中で高く評価されていました。

この猛打の瞬間は、まさに**「相手の弱点を見抜き、タイミングを完全に見極めた果断な一撃」**であり、細川氏が領地争いの合戦で放った決定的な一閃のようです。古来の戦国武士たちの「勝利は数多の戦いではなく、的確な一打に宿る」という信条がこの一発から伝わってきます。

髙橋宏投手の勝利投手:江戸期の町人文化に見る技術の研鑽と精神の安定

勝利した髙橋宏投手の姿は、江戸時代の町人文化の「絶え間ぬ技術の研鑽」と調和した心の在り方に通じます。江戸の町人たちは、職人芸や芸能の上達に励み、同時に「和」の精神を重んじることで自らの生活を安定させていました。

髙橋投手が長いイニングを投げ抜きつつ、冷静に相手打線を分析し、精神の安定を保ちながら要所で力を発揮した様子は、まさに江戸の職人の研ぎ澄まされた集中力と技の精神性を思わせます。単純な力任せではなく、日々の積み重ねと戦略的思考が勝敗を分けたと言えるでしょう。

試合の背景を深める歴史的視座:古代から現代の連続性

甲子園という歴史深い球場で行われたこの試合は、単なるスポーツの戦いではなく、時代の蓄積と文化の継承を見る場ともいえます。土を踏みしめる公式戦ならではの緊張感は、古代の野外祭祀や公的儀礼が大衆を引きつけた様子を連想させます。

中日と阪神、両チームの戦いは、長い歴史の中で育まれてきた地域の伝統や精神、そして進歩と挑戦の物語の現代的な更新版なのかもしれません。中日は愛知県を中心とした東海地方の歴史的経済圏を背負い、阪神は関西の文化成熟を背景に持つ地域勢力です。両者の対決は、日本の地方政治史でも見られた**「地域間の競争」と「文化交流」**を彷彿とさせます。

結びにかえて

この2025年9月27日の甲子園での勝利は、単なる一勝以上の意味を内包しています。日本という国の歴史の中で培われてきた多様な文化や社会の知恵、技術が野球のフィールドに凝縮され、新たな物語として紡がれているのです。

未来のドラゴンズがこれからも歴史の流れの中でたゆまず進化を続け、ファンの期待に応えてくれることを願ってやみません。そしてこの勝利は、過去と未来を結びつける現代という「今」を象徴する一コマとして、後世にも語り継がれていくでしょう。歴史愛好家にも、ドラゴンズファンにも、この試合は深い示唆を与えてくれるはずです。