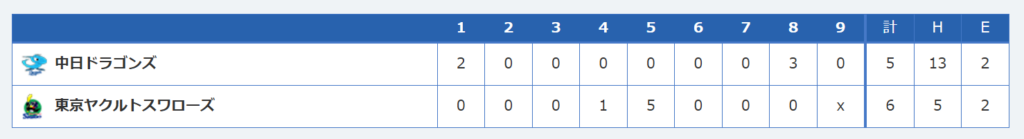

試合概要

ヤクルト逆転勝利:オスナ満塁弾

試合序盤は中日ペース!田中幹也選手が絶好調!

試合は初回から動きました。中日ドラゴンズは、吉村投手の立ち上がりを攻め、1番岡林選手、2番田中選手の連打でいきなりチャンスを作ると、上林選手のゴロと山本選手のゴロの間に2点を先制しました。 特に注目を集めたのは、中日の田中幹也選手です。個人的には、彼が9月に入って絶好調で、すでに17本ヒットを放ち、打率.567という驚異的な数字を残していることに目を見張りました。一生懸命バットを振っていく姿勢、そして夜遅くまで練習しているであろう姿からは、彼のプロフェッショナルな魂を感じ、思わず応援したくなりますね。短く持って詰まりながらも落としていくポイントを覚えた印象があり、岡林選手と田中の1・2番コンビはまさに脅威だと感じました。彼の成長と存在感は素晴らしいですね。

ヤクルト、粘り強く反撃!そして飛び出した特大の一発!

中日先発の涌井投手は序盤こそ好投を見せましたが、4回にヤクルトの浜田選手のエラーでの出塁をきっかけに、フォアボールも絡んでピンチを招き、オスナ選手のタイムリーで1点を返されます。さらに5回には、再び満塁のチャンスで村上選手が押し出しのデッドボールを受け、2対2の同点に追いつきました。 そして、試合のハイライトはここから!二死満塁の場面で打席に立ったのはオスナ選手。涌井投手は厳しいコースを攻めますが、オスナ選手はファウルで粘り、迎えた6球目をなんとスタンドへ!これが**逆転の第13号満塁ホームラン(グランドスラム)**となり、ヤクルトが一気に6対2とリードを広げました。

私も驚愕!オスナ選手の満塁ホームランと涌井投手の苦悩

このオスナ選手の満塁ホームランについては、私も深く考えさせられました。 私としては、同じ球種のボールが3球続けてくることはほとんどないため、涌井投手とキャッチャーバッテリーは少し意地になりすぎたのではないかと感じました。ファウルで粘られていたオスナ選手にとっては、残像が残っていて、仕留めたくなる絶好の状況だったのではないでしょうか。 似たような球が来たので残像は残ると思いますが、3回目でそれを打つのはなかなかできることではありません。最後が一番甘かったとはいえ、2球目でくじけなかったオスナ選手の強い気持ちは本当に素晴らしいと、その勝負強さに感銘を受けました。 一方、満塁ホームランを打たれてしまった涌井投手の投球については、私も思うところがあります。ランナーを出してからフォアボールやデッドボールが絡んで失点しているのが本当にもったいないですね。スピードが乗らなくなってきていたからこそ、サイドサイドで攻めようという気持ちが大きすぎたのかもしれません。特に村上選手へのデッドボールは、普段の彼ならありえないことだと感じましたし、もう少し大胆な投球も必要だったのではないでしょうか。ランナーを出してから少し神経質になりすぎた感じがしますね。それまでが良かっただけに、精神的なプレッシャーが失点につながってしまった可能性もあり、もったいない失点だったと強く感じます。

中日の猛追も及ばず、ヤクルトが逃げ切り勝利!

オスナ選手の満塁ホームランで突き放された中日でしたが、8回にはヤクルト守備の乱れに乗じて1点を返し、さらに山本選手、途中出場の加藤選手のタイムリーヒットで着実に得点を重ね、一時は6対5と1点差にまで詰め寄りました。

最終回も中日は二死一・二塁と、同点ランナーを二塁に、逆転ランナーを一塁に置く大チャンスを作りますが、5番細川選手がセカンドゴロに倒れ、ダブルプレーで試合終了。ヤクルトがこの激戦を制しました。 この試合のヒーローは、6勝目を挙げた吉村投手と、起死回生の満塁ホームランを放ったオスナ選手でした。

試合記録

- 試合日: 2025年9月11日

- 対戦相手: ヤクルトスワローズ

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 5 – 6 ヤクルトスワローズ

- 開催球場: 神宮球場

- 観戦者数: 24,906人

- 勝利投手: 吉村貢司郎(6勝6敗) 7回 2失点

- 敗戦投手: 涌井(4勝5敗)

- 本塁打:

- ヤクルトスワローズ: オスナ 13号(満塁5ラン) 投手 涌井

- 試合時間: 3時間15分

- 対戦回数: 22回戦(ヤクルト11勝10敗1分)

1. 「5回の逆襲」:古代律令制度における中央集権と反逆の構図

5回の攻撃でオスナ選手が放った満塁ホームランは、まさに一撃必殺で、試合のダイナミズムを劇的に変えました。この「反撃」は律令時代における「中央からの指令に一度は屈するも、地域が反旗を翻す」構図に似ています。

日本の律令制度(7~8世紀頃)は、中央政府が厳格に律令という法律を通じて全国を統制しましたが、その支配に必ずしもすべての地方が従順だったわけではありません。複雑な階級制度と中央集権の間で、しばしば地方豪族が反乱を起こした歴史もあります。今回のオスナの満塁弾は、まさに長い膠着の試合の均衡を破る「反逆の一打」として象徴的に捉えられるでしょう。

技術的な面からも、満塁という緊迫した状況での一本勝負は、律令時代の政治的均衡の中にひそむ不確実性や局面転換の象徴に重なります。スポーツの大舞台が持つ心理的な緊張感は、歴史的な権力闘争の緊迫と共鳴します。

2. 「涌井の奮闘」:江戸時代の剣豪・宮本武蔵と磨き続けた技術の粘り強さ

先発の涌井投手は立ち上がりこそ2失点しましたが、その後も粘り強く試合を投げ抜き、敗戦投手となりながらも印象的な好投を見せました。これはまさに江戸時代の剣豪・宮本武蔵の修行の精神を想起させます。

武蔵の剣術の核心は「五輪書」に示されるように、終わりなき自己研鑽と状況変化への即応性にあります。試合を通じて投手がその矜持で戦い続ける様子は、勝敗の前に武士道の持つ「諦めない精神」を表しています。勝利できなかったことは「結果」でありながら、その過程にこそ「武士の魂」は宿るのです。

また、球場を包む緊張感とチームを背負う孤独は、武蔵が五輪書に記した精神的な孤高の状態にも似て、単なるスポーツを超えた文化的価値を帯びる瞬間でした。

3. 「神宮球場の歴史的背景と近代日本の公共空間としての意義」

試合の舞台である神宮球場は、1926年に開設され、日本のスポーツ文化と都市空間の共生を体現してきました。この場所は、戦後の都市再建と近代化の象徴とも言えます。

神宮外苑は明治神宮という、日本の近代国家成立期に立てられた神社と共に設計されており、伝統と近代性が融合した文化空間です。戦前・戦後の社会変動を見守ってきたこの球場での試合は、まさに「伝統的精神と現代的競争」が交錯する文化的儀式とも言えます。

また、観衆約2万5千人が集った光景は、大正・昭和初期に花開いた大衆スポーツの普及と都市の公共空間の拡張を彷彿とさせ、近代社会が培った「祭りの場」としての野球文化の社会的役割を再認識させます。

結びにかえて:敗戦から見出す「歴史的学び」とドラゴンズの未来

今回の試合は、1点差の接戦で惜敗となりましたが、そこから得られる歴史的教訓は決して敗北の重みだけではありません。律令制時代のように、変化の兆しを見極める洞察力、宮本武蔵の如く諦めない研鑽の精神、そして神宮球場が育んだ多様な文化的土壌に根差した競技の深みこそ、ドラゴンズが未来に向けて強く歩むための礎となるでしょう。

日本の歴史は、絶え間ない「挑戦と変革」の連続であり、9月11日の一戦は、それを現代スポーツという形で体現していると言えます。ドラゴンズファンとして、今こそ歴史から知恵を汲み取り、選手たちの奮闘を温かく見守り続けたいものです。