試合概要

中日ドラゴンズ、阪神に惜敗 ─ 上位打線の機能不全とチャンス逸が響く

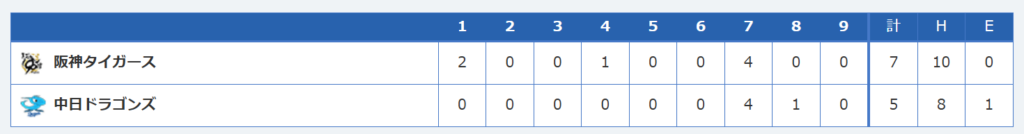

9月4日、バンテリンドームで行われたプロ野球セ・リーグ、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦は、阪神が7-5で中日を破り、勝利を収めました。中日は終盤に猛追を見せたものの、一度もリードを奪うことができず、あと一歩及ばずに惜敗。阪神の優勝マジックは「6」のままとなりました。この試合、中日が勝利を掴みきれなかった要因を分析していきます。

試合のハイライト

試合前の注目は、阪神が唯一負け越している中日戦での相性、そして両チームの1番・3番打者の活躍でした。中日の先発は、約2ヶ月ぶりの登板となる枠井投手。立ち上がり、阪神は森下選手への死球後、佐藤輝明選手が2試合連続となる36号2点本塁打を放ち、先制します。

阪神はその後も攻撃の手を緩めず、4回には森下選手と佐藤輝明選手のヒットなどでチャンスを作り、熊谷選手のフィルダースチョイスで追加点を挙げ、3-0とリードを広げました。そして7回には、近本選手のツーベースヒット、森下選手の2点タイムリーヒット、大山選手の犠牲フライで一方的に7-0とリードを広げ、試合を優位に進めます。

しかし、7回裏、中日が意地を見せます。板山選手のタイムリーで1点を返すと、続く細川選手が2試合連続となる15号スリーランホームランを放ち、一気に7-4と3点差に詰め寄ります。8回裏にも岡林選手の犠牲フライで7-5と2点差まで迫り、なおもチャンスは続きましたが、阪神・中野選手のファインプレーもあり、反撃はここまで。最終的に阪神が7-5で逃げ切りに成功しました。

この結果、勝ちは阪神の3番手投手である岩田投手に3勝目、負けは中日の枠井投手に4敗目が記録されました。ヒーローインタビューには、ピンチを凌ぎ2年ぶり30セーブをマークした岩崎投手が選ばれています。

中日ドラゴンズ、勝利を逃した要因分析

この試合、中日が惜敗した背景には、「上位打線の機能不全」と「チャンスでの勝負弱さ」が顕著に表れていたと分析できます。

- 拙攻が目立った上位打線

- 試合前には両チームの1番・3番に注目が集まりましたが、結果として阪神の近本・森下コンビが機能したのに対し、中日の岡林・上林コンビには差が出ました。

- 岡林選手は、ランナーを進めるべき場面で積極的に初球を打ちにいって失敗したり、バットを止めながらもチャンスをものにできなかったりと、攻め急ぎや消極性が目立ちました。一時調子が悪かったものの良くなってきていた中で、無理に初球を打ちにいってランナーを進められない場面もありました。

- 上林選手は「調子がいいだけに」期待がかかりましたが、得点圏で「打たされている」ようなショートライナーに倒れるなど、チャンスメイクから得点へと繋げる役割を十分に果たせませんでした。特に、2回裏のワンアウト満塁のチャンスで内野フライに倒れた場面は、試合の流れを大きく左右する痛恨の一打だったと言えるでしょう。

- 阪神の1番・3番が得点圏での打席で確実にランナーを還す働きをしたのとは対照的に、中日の両選手はチャンスを作ることはあっても、それを**「得点に繋げる」という最も重要な仕事ができませんでした**。

- ことごとく潰したチャンス

- 中日は、2回裏にワンアウト満塁の絶好のチャンスを迎えましたが、枠井投手が三振、上林選手が内野フライに倒れ、無得点に終わっています。これは、序盤の主導権を握る上で非常に重要な局面であり、ここで点を取れていれば、試合展開は大きく変わっていたはずです。

- また、5回裏にもノーアウトでランナーを出すものの、結局ランナーを進められずに点が入らず、ランナーを進める意識の低さが指摘されました。

- 終盤、細川選手の本塁打などで追い上げを見せたものの、やはり序盤から中盤にかけての拙攻が最終的な敗因として重くのしかかってきたと考えられます。

- 勝利への戦略・意識の甘さ

- 阪神の森下選手がヒットでチャンスを作った後に熊谷選手がスクイズを見せたりと、阪神が勝利への執念や戦略的な動きを見せていたのに対し、中日側にはそうした勝利への執着や周到な準備が不足していたように見えます。

- 8回には、セットアッパーの親川投手が簡単にフォアボールを与えて満塁のピンチを招き、犠牲フライでさらに失点するなど、投手のコントロールミスも目立ちました。勝利のためにチーム全体で最善を尽くすという意識が、阪神と比べて希薄だったと言わざるを得ません。

まとめ

細川選手の強烈な本塁打や佐藤輝明選手の見事なホームランに見られたように、個々の選手の力は確かにあります。しかし、野球はチームスポーツであり、特に上位打線が機能し、チャンスを確実に得点に結びつけることが勝利には不可欠です。この試合の中日ドラゴンズは、まさにその基本ができていなかったと言えます。終盤の猛追は素晴らしかったものの、それまでの拙攻とチャンスでの勝負弱さが響き、結果的に追いつくことができずに惜敗の道を辿ってしまいました。

阪神の1番・3番である近本選手と森下選手は、チャンスメイクから得点圏での確実な役割まで、しっかりと機能していました。近本選手は不調気味だったにもかかわらず、タイムリーを打つなど、チームのチャンスに応える働きができていたと評価されています。森下選手も、配球の読みがしっかりしており、自分のスイングを振れているように見えたとのことです。

この敗戦を糧に、中日ドラゴンズが真の強さを身につけ、上位打線が機能する攻撃的な野球を見せてくれることを期待せずにはいられません。

試合記録

- 試合日: 2025年9月4日

- 対戦相手: 阪神タイガース

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 5-7 阪神タイガース

- 開催球場: バンテリンドーム

- 観戦者数: 36,293人

- 勝利投手: 岩貞(3勝1敗)7回0失点

- 敗戦投手: 涌井(4勝4敗)6回6失点

- セーブ投手: 岩崎(1勝2敗30セーブ)1回0失点打:

- 中日:細川 15号(3ラン、7回、投手:島本)

- 阪神:佐藤輝 36号(2ラン、1回、投手:涌井)

- 試合時間: 3時間52分

- 対戦回数: 20回戦

1. 序盤の阪神先制攻撃と戦国時代の戦法—「奇襲と迅速な決断」

阪神が1回表に佐藤輝選手の2ランホームランで先制した場面は、まさに戦国時代の「奇襲戦法」を思わせます。戦国期の織田信長が桶狭間の戦い(1560年)で数に劣勢ながらも奇襲で今川義元を打ち破った戦術は、日本の歴史上最も有名な大胆な戦略の一つです。

同様に、阪神は試合の立ち上がりに積極的に攻め、涌井投手を揺さぶりました。この「先制の奇襲」は試合全体の流れを作りました。瞬時の判断と精密な実行が勝敗を分ける様は、戦国武将の軍略に通じるものです。野球で言えば、「先手必勝」の精神です。

2. 中日ドラゴンズ7回の猛反撃と明治維新の産業革命—「革新と粘り強さ」

中日の猛反撃、特に7回裏の細川選手による3ランホームランは、江戸の封建社会を終わらせた明治維新(1868年)における日本の産業革命と共振します。当時、日本は長年の閉鎖社会から外圧と内発的変革によって鉄道や工業技術を急速に発展させました。

この試合も、長い沈黙を破り、力強い一撃で「革命的な突破口」を開きました。細川選手のホームランは、一時的に4点差を縮め、状況を劇的に変えました。これは明治の技術革新と同様、「転機を生み出す革新」が勝負のカギになることを示しています。

3. 試合全体の終盤の攻防と江戸時代の町人文化—「粘り強さと繊細な心遣い」

試合終盤の粘り強さ、最後まであきらめずに点差を縮めようとした中日の姿には江戸時代の町人文化を彷彿させます。江戸時代(1603年~1868年)、町人は繊細な手仕事や礼儀作法を重んじ、日常生活の中に高度な調和と持続性を求めました。

この試合の9回裏の攻撃、細川選手の四球やボスラー選手のヒットなど、得点チャンスを着実に作り出そうとする動きは、「無駄なく丁寧に機会を生かす」町人の精神に通じています。結果は逆転ならずも、その細やかで粘り強い攻防は歴史的な生活感覚の反映とも言えるでしょう。

まとめ:歴史絵巻としてのドラゴンズ戦

今回の試合は、「戦国の先制奇襲」「明治の革新突破」「江戸の粘りと繊細さ」という三者の歴史要素がドラマチックに交錯しました。野球という現代スポーツの中に日本の歴史的特質が垣間見え、観戦者に時空を超えた興味深い教訓を提供してくれます。