試合概要

昨日の激闘を制し、我らが中日ドラゴンズが躍動しました!カープとの3連戦、大事な2戦目を5対2で勝利し、なんと4位と5位の順位が入れ替わるという大きな一歩を踏み出しました!

- 初回からの猛攻!:

- 前日に4時間を超える長いゲームがあったカープ先発の森下投手に対し、立ち上がりを攻め立てました。森下投手はボールが高く、立ち上がりが悪かったですね。

- 1塁ランナーの盗塁からの坂倉選手のエラーを誘い、幸先よく1点を先制しました。本当にミスでしたね!

- さらに、細川選手が詰まった打球ながらもしっかりと落とし、貴重な2点目を追加しました。ストライクゾーンが高い森下投手のボールをうまく捉えましたね。

- 山本選手が追加点!:

- 3回には2アウト2塁のチャンスで山本選手が打席に立ち、森下投手の高めのボールを捉え、リードを3点に広げました。まだストライクゾーンが下がってきていない森下投手に対して、選手が役割を果たしましたね。

- 細川選手、2試合連続ホームラン!:

- 中盤、森下投手が立ち直り、一時1点差まで詰め寄られましたが、我らがドラゴンズは終盤も集中力を切らしません。

- 8回、2アウトの場面で細川選手が再び登場! 前のバッターがストレートで打ち取られていたにも関わらず、そのストレートを狙い撃ち!2試合連続となる今季13号ホームランを放ちました。これは打った細川選手を褒めるしかありませんね!

- 投手陣の躍動!:

- 先発の高橋投手は今日が素晴らしかったです!8回には154kmのストレートを投げ込み、バッターを追い込んでからストレートで勝負する姿勢が光りました。変化球で打たれるケースもあった中で、ストレート勝負でバッターを見事に抑え込みましたね。

- 若い辻投手もマウンドに上がり、先頭のチェイベス選手に対して変化球で入る初球の投球は、若いピッチャーにとって勉強になったことでしょう。

- そして最後を締めくくったのは、守護神・松山投手です!3点差という状況で、昨日につづくパーフェクトな投球で試合を締めくくってくれました。3点差あれば松山投手にとってはもう余裕ですね!

この勝利で、我々ドラゴンズはカープの1歩前に出ることができました!この勢いを次の試合にもつなげ、さらに上位を目指しましょう!

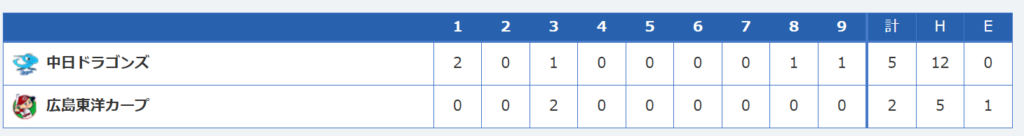

試合記録

- 試合日: 2025年8月23日

- 対戦相手: 広島東洋カープ

- 試合結果: 中日ドラゴンズ5-2広島東洋カープ

- 開催球場: マツダスタジアム

- 観戦者数: 31,447人

- 勝利投手: 髙橋宏斗(6勝9敗) 8回 2失点

- 敗戦投手: 森下暢仁(6勝14敗) 7回 4失点

- セーブ投手: 松山真之(0勝0敗34セーブ) 1回 0失点

- 本塁打:

- 中日ドラゴンズ: 細川成也 13号(8回表ソロ) 栗林樹投手、チェイビス 4号(9回表ソロ) 辻発彦投手

- 広島東洋カープ: なし

- 試合時間: 2時間55分

- 対戦回数: 22回戦

千年の技が宿る一球一球

マツダスタジアムに響く31,447人の歓声の中、中日ドラゴンズが広島東洋カープを5-2で下し、貴重な3連勝を飾った。この夜の主役は間違いなく髙橋宏斗であった。彼の8回2失点という投球は、まるで古代日本の鍛冶職人が一振りの名刀を鍛え上げるような、執念と技術の結晶であった。

今回は、この勝利を古代から連綿と続く日本の「鍛冶技術」という視点から読み解いてみたい。飛鳥時代から平安時代にかけて発達した日本の鍛冶技術は、単なる金属加工技術を超えた、精神性と実用性を兼ね備えた究極の職人芸であった。そこには現代野球における投手の技術習得と驚くほど共通する要素が潜んでいる。

髙橋宏斗という「刀匠」の研鎮

古代の刀匠が一振りの刀を完成させるまでには、玉鋼の選別から始まり、火入れ、鍛錬、焼き入れ、研ぎといった無数の工程を経る必要があった。特に平安時代の名工・三条宗近や山城国の山城派の職人たちは、一つ一つの工程に魂を込め、完璧を追求した。

髙橋宏斗の投球も、まさにこの鍛冶工程そのものである。今季6勝目となったこの日の投球内容を見ると、初回から8回まで、彼は一球一球に職人の魂を込めていた。特に3回裏、広島に2点を返された場面での踏ん張りは、刀匠が焼き入れの際に温度を見極める集中力に通じるものがあった。

鍛冶職人が「千回打てば千回分強くなる」と信じて鉄を打ち続けたように、髙橋は一球一球を丁寧に投げ込み、ついには8回まで投げ抜く力投を見せた。これは単なる体力勝負ではなく、長年の鍛錬によって培われた技術と精神力の賜物である。

細川成也の「二段構えの技」

この試合で2安打2打点の活躍を見せた細川成也の打撃は、日本刀の「二段構え」の技法を彷彿とさせた。初回の適時内野安打は、まさに相手の隙を突く鋭い一撃であり、8回の13号ソロホームランは、満を持して放つ必殺の一太刀であった。

平安時代の武術書『兵法家伝書』には、「一の太刀で決まらずば、二の太刀で仕留める」という教えがある。細川の2打点は、まさにこの教えを体現したものだった。初回の内野安打は相手投手・森下の出鼻を挫く効果的な一撃であり、8回のホームランは勝負を決定づける会心の一撃であった。

また、古代の鍛冶技術には「折り返し鍛錬」という手法がある。これは鉄を何度も折り返して叩くことで、不純物を取り除き、均質で強靭な鋼を作り出す技術である。細川の打撃フォームにも、この折り返し鍛錬に似た要素が見て取れる。一度バットを引き、そこから一気に振り抜く動作は、まさに職人が鉄を折り返しながら鍛える動作に重なる。

チェイビスの「最終仕上げ」

9回表のチェイビスの4号ソロホームランは、刀匠が最後に行う「研ぎ」の工程に例えることができる。どんなに優れた刀も、最終的な研ぎがなければその真価を発揮できない。チェイビスの一発は、この試合における「最終仕上げ」の一撃だった。

奈良時代の『正倉院文書』には、刀剣制作における「最後の一手」の重要性が記されている。それまでの全ての工程が無駄になるか、真の名刀になるかは、この最終段階にかかっているというのだ。チェイビスのホームランは、まさにこの「最後の一手」であり、勝利を確実なものにする決定打となった。

興味深いことに、古代の鍛冶技術では「異国の技法」を取り入れることも重要視されていた。遣唐使や遣隋使によってもたらされた大陸の技術が、日本独自の鍛冶技術発展に大きく貢献した。チェイビスというメキシコ出身の選手が、日本の球団で決定打を放つ姿は、まさに古代日本が外来技術を取り入れながら発展してきた歴史の再現でもある。

現代に生きる職人魂

この勝利が教えてくれるのは、技術の習得には時間と忍耐が必要だということである。古代の鍛冶職人が一人前になるまでには最低でも10年を要したとされる。髙橋宏斗も、今回の6勝目に至るまでには数々の試練があった。今季は9敗を喫しながらも、決して諦めることなく技術を磨き続けた姿勢は、まさに職人の鑑である。

また、古代の鍛冶技術には「師から弟子への技術継承」という重要な側面があった。技術は単に教本を読むだけでは習得できず、師匠の背中を見て、肌で感じながら身につけていくものだった。現代のプロ野球においても、この「継承」の精神は脈々と受け継がれている。

ドラゴンズが3連勝を飾ったこの夜、我々は古代から続く日本人の「ものづくり精神」の神髄を見た思いがする。一球一球に魂を込める髙橋宏斗、機を見て敏な細川成也、そして締めくくりの一撃を放つチェイビス。彼らの活躍は、千年以上前から日本人が大切にしてきた「完璧を追求する心」の現代的な表現なのかもしれない。

来る試合でも、ドラゴンズの選手たちには、古代の職人たちが持っていた「一つのことを極める執念」を胸に、更なる高みを目指してもらいたい。それこそが、真の勝利への道筋となるはずである。