試合概要

試合のハイライト:攻防の展開

試合は初回から動き出しました。巨人は2アウト一塁二塁のチャンスで、岸田選手が右方向へのタイムリーヒットを放ち、2塁ランナーが生還。まずは巨人が1点を先制します。

中日も反撃を見せます。4回、先頭打者の細川選手が逆方向へ打球を伸ばし、ライトスタンドへのソロホームラン!この日第17号となる一発で、1対1の同点に追いつきました。

しかし、巨人は5回に再び突き放します。1アウト一塁二塁のチャンスで、先制タイムリーを放った岸田選手がまたもレフト前へタイムリーヒットを運び、勝ち越しに成功。さらに1アウト満塁の好機で、吉川選手がライト右を破る2点タイムリーツーベースを放ち、一気に4対1とリードを広げました。

中日はその裏、3点ビハインドからノーアウト一塁二塁とチャンスを作り、田中選手の見事なバントでノーアウト満塁とします。ここで岡林選手が押し出しのフォアボールを選び、4対2と1点を返しました。しかし、このノーアウト満塁という最大のチャンスで、巨人は2番手として船投手を投入。船投手は細川選手、ボスラー選手、福永選手を連続で抑え、この絶体絶命のピンチを見事に切り抜けました。

巨人は7回にも追加点を挙げ、リチャード選手の犠牲フライと吉川選手のタイムリーで追加点を挙げ、6対2とリードを広げ、吉川選手はこの日3打点の活躍を見せました。最終的に巨人が6対2で中日に勝利し、このカードを勝ち越しました。

中日ドラゴンズの敗因検証

この試合における中日ドラゴンズの敗因は、いくつかの重要な局面に集約されると考えられます。

- 得点機会を活かせなかった打線: 最大の分岐点となったのは、5回裏の攻撃でしょう。ノーアウト満塁という最高のチャンスを作りながらも、押し出しのフォアボールで得たのはわずか1点のみでした。続く打者が巨人の緊急登板した船投手に完璧に抑えられてしまったことは、試合の流れを大きく巨人に傾けました。この場面で複数点を奪えていれば、試合展開は全く異なっていたはずです。

- リリーフ陣の対応と相手投手の好投: 巨人の先発・横川投手を降板に追い込み、ノーアウト満塁の状況を作り出したものの、そこで登板した船投手を打ち崩せませんでした。船投手はノーアウト満塁の状況で、「気持ちしかなかった」としびれる状況だったと語りつつ、「細川選手をもう潰す気持ちで投げた」と強い気持ちで臨んだことを明かしています。解説者も「急ぐことなく、しっかりキャッチャーのサインに答えて丁寧に投げた」ことが、勝利をもぎ取った要因と評価しており、中日打線はその丁寧なピッチングに対応できませんでした。

- 守備でのミス: 7回には、巨人のチャンスで岸田選手のサードゴロを福永選手がまさかの悪送球。このエラーが絡んで巨人の追加点につながり、リードを広げられる結果となりました。このような守備のミスは、特に接戦においてチームの士気を下げる要因となり得ます。

- 打線のつながりの欠如と相手打線の好調さ: 中日打線は細川選手のホームランで同点に追いつくなど、個々の力は見せましたが、全体的な打線のつながりに課題が見られました。一方で、巨人の吉川選手は8番打者ながらこの日3打点と大活躍し、打率も4割7分1厘と絶好調でした。好調な選手を抑えきれなかったことも敗因の一つと言えるでしょう。

まとめと今後の展望

今回の試合は、中日ドラゴンズにとって得点圏での決定力不足と、リリーフ陣への対応力が改めて浮き彫りになった一戦でした。特にノーアウト満塁のチャンスで最小限の得点に終わったことは、今後の課題として真摯に受け止める必要があるでしょう。

一方、勝利した巨人は、船投手の見事な火消しと、吉川選手や岸田選手といった中軸・下位打線の活躍が光りました。この勝利で、クライマックスシリーズ進出争いにおける3位DeNAとのゲーム差が3.5に開いており、巨人の上位進出への執念が見えました。

中日ドラゴンズは、この敗戦から学び、残りのシーズンでいかに得点力を高め、守備を固めることができるか。その点が、来シーズンへの大きな課題となるでしょう。

試合記録

- 試合日: 2025年9月7日

- 対戦相手: 読売ジャイアンツ

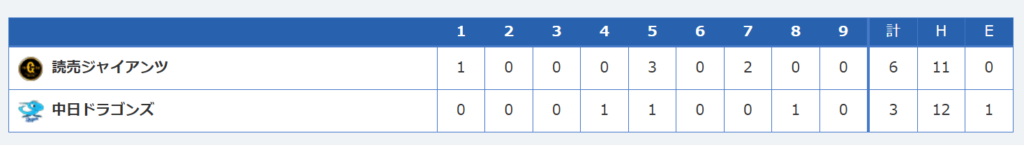

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 3-6 読売ジャイアンツ

- 開催球場: バンテリンドーム

- 観戦者数: 36,303人

- 勝利投手: 船迫(2勝3敗)6回無失点

- 敗戦投手: 松葉(7勝10敗)6回4失点

- セーブ投手: マルティネス(7勝10敗39セーブ)

- 本塁打:

- 中日:細川 17号(1ラン、横川投手から)

- 読売ジャイアンツ:なし(記録なし)

- 試合時間: 3時間46分

- 対戦回数: 22回戦

1. 胆力と試合の流れ:古代日本の武士道精神に学ぶ

中盤5回表、岸田選手と吉川選手による3点の連続適時打が試合の流れを決定づけました。この勝負強さは、戦国時代の武士たちが示した「胆力」と通じるものがあります。武士道における「不動心」は、勝負どころで動じず最善を尽くす精神のこと。中日の松葉投手が6回で4失点を喫したものの、その粘り強い投球からもこの胆力を感じ取れます。

古代から日本文化の根底にあるこの「精神の強さ」が野球という近代スポーツにも脈々と受け継がれていることは、現代に生きるファンにとって励みになる教訓です。武士が戦国の乱世で己を研ぎ澄ませたように、選手らも一球一球に心を込めて戦っています。

2. 先制点と江戸の粋:攻撃の粋を極める舞台芸術と本塁打の美学

初回に巨人が先制した岸田選手の適時打は、試合の基調となりました。これを江戸時代の「粋」の精神に例えることができます。粋とは、狭義には都会的で洗練された美学ですが、それは一瞬の煌めきで相手の心を掴む「間」の取り方にも通じます。

中日の細川選手が4回に放った17号ソロ本塁打は、ちょうど能楽の見所の一つである“一瞬の間”から繰り出される華麗な演技のようなもの。試合にリズムと華を添えましたが、勝負はまた別の流れに宿りました。こうした一打がドラマを生む点で、江戸の伝統芸能の精神を現代のスポーツに見ることができます。

3. 臨場感と技術革新:バンテリンドームの現代技術と古代の土木技術の継承

バンテリンドームでの試合は、豪雨や風雪にシーズンを左右されない全天候型の施設として、日本の高度な建築技術の粋を集めたものです。この技術は、古代日本の土木・建築技術の長い歴史の上に築かれています。

例えば、古墳時代に造営された巨大な前方後円墳は、その構造の精巧さと耐久性で知られています。これが1000年以上の時を超え、現代のドーム建築にも影響を与えていると考えれば、試合観戦の快適さは単なる現代技術の産物だけでなく、日本の歴史的遺産の「現代化」ともいえます。観客の熱気と最新の照明・音響システムが融合し、スポーツの臨場感を極限まで高めてくれました。

歴史から紐解く勝利と敗北の意味

今回、ドラゴンズは惜しくも敗戦を喫しましたが、12安打と攻撃力は決して低くありませんでした。この敗戦は、歴史でいえば明治維新の激動期のような「変革前夜の苦難」ととらえることができるでしょう。激変の時代は一時の混乱を伴いますが、やがて新たな繁栄と革新をもたらします。

ドラゴンズもこの敗北から学び、チームの戦略や技術を磨き、新時代の覇者へと進化する可能性を秘めています。日本史に教えられるのは、時には「打たれること」も未来の「勝利の種」であるということです。

終わりに

スポーツという現代の戦いを、歴史の中に位置付けてみると、勝利の喜びや敗北の悔しさ、技術革新や精神性の重層的な意味が見えてきます。9月7日の一戦は、単なる数字以上に雄大な物語を今後もファンに届けてくれることでしょう。