試合概要

9月2日(火)、バンテリンドームナゴヤで行われたプロ野球JERAセ・リーグ、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの18回戦は、両チームにとって今後の戦いを占う重要な一戦となりました。優勝マジック7が点灯中の阪神は、さらなる前進を目指し、クライマックスシリーズ(CS)争いを繰り広げる中日は、これ以上負けられない状況で試合に臨みました。試合は18時00分に開始され、3時間18分の熱戦が繰り広げられ、36,148人の観客がその模様を見守りました。

先発投手と序盤の緊迫した展開

中日の先発マウンドには、中6日での登板となるマラー投手が上がりました。一方、阪神の先発は、今季5試合連続クオリティスタート中の村上頌樹投手です。

序盤は両投手の粘り強いピッチングが光りました。マラー投手は、3回までに満塁のピンチを含む複数の得点圏に走者を背負いながらも、これを無失点でしのぎます。阪神の村上投手も同様にピンチを招きましたが、冷静な投球で得点を与えず、試合は緊迫した立ち上がりとなりました。

阪神打線の爆発:佐藤輝と熊谷の一発

試合が大きく動いたのは3回表、阪神の攻撃でした。 まず、3番・森下翔太選手がセンター方向へヒットを放ち出塁。続く4番・佐藤輝明選手が、甘く入ったスライダーを完璧に捉え、ライトスタンドへ今季35号となる先制2点ホームランを放ちました。これにより阪神が2対0とリードを奪います。

さらに、大山悠輔選手がフォアボールで出塁した後、打席には6番・熊谷敬宥選手。熊谷選手は、フルカウントからレフトスタンドへ運ぶプロ8年目にして自身初のプロ入り初ホームランを放ち、阪神はリードを4対0に広げました。熊谷選手は試合後、「行かないと思ったのでびっくりした気持ちだけど、本当に嬉しかった」とコメントし、この日のヒーローインタビューに登場しました。

阪神は7回表にも攻撃の手を緩めません。二死一・三塁から5番・大山選手が犠牲フライを放ち、リードを5対0とさらに突き放しました。

中日の反撃とベテランの意地

5点ビハインドで迎えた7回裏、中日は反撃の狼煙を上げます。 先頭の4番・細川成也選手がヒットで出塁し、続く5番・ボスラー選手もヒットで続き、無死一・三塁のチャンスを作りました。ここで6番・山本泰寛選手がライトへタイムリー二塁打を放ち、5対1と1点を返します。

さらに一死二・三塁の状況で、代打で登場したベテランの大島洋平選手が2点タイムリーヒットをセンターへ運び、点差を5対3の2点差にまで詰め寄りました。大島選手は、前の打者が凡退し、難しい状況での代打でしたが、唯一来た甘い球を逃さず打ち、CS争いにおいて不可欠な存在であることを示しました。

しかし、阪神は村上投手がこの回途中で降板した後、及川雅貴投手、岩崎優投手、そして石井大智投手が登板し、中日の追い上げを食い止めました。特に石井投手は、この試合で46試合連続無失点を記録し、その安定した投球で勝利を締めくくりました。

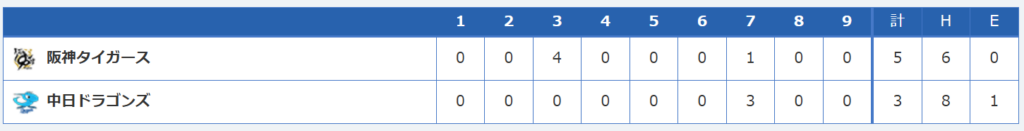

試合結果と両チームへの影響

結果として、阪神が5対3で中日に勝利しました。 この勝利により、阪神は3連勝を飾り、優勝へのマジックナンバーを「6」に減らしました。先発の村上投手は6回途中2失点(自責点3)で、今季11勝目をマークし、投手陣全体の安定感、そして捕手・坂本誠志郎選手の好リードが勝利を支えたと評価されました。

一方、中日は連敗を喫し、CS争いにおいて厳しい状況が続いています。しかし、7回に見せたベテラン・大島選手の意地と打線の反撃は、今後の戦いに向けて光明となるでしょう。

試合記録

- 試合日: 2025年9月2日

- 対戦相手: 阪神タイガース

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 3 – 5 阪神タイガース

- 開催球場: バンテリンドーム

- 観戦者数: 36,148人

- 勝利投手: 村上(11勝3敗) 7回途中3失点

- 敗戦投手: マラー(3勝8敗) 6回3失点

- セーブ投手: 石井(1勝0敗8セーブ)

- 本塁打:

- 阪神タイガース: 佐藤輝 35号(3回2ラン マラー)、熊谷 1号(3回2ラン マラー)

- 中日ドラゴンズ: なし

- 試合時間: 3時間18分

- 対戦回数: 18回戦

1. 3回の阪神連発2ラン ─ 古代の「奇襲」の戦術に学ぶ

3回表に佐藤輝と熊谷によって放たれた連続2ランは、ドラゴンズにとって一瞬にして試合の流れが変わる「奇襲攻撃」だった。これを、古代日本の戦国時代の奇襲戦術に重ねてみたい。

戦国武将・織田信長は、桶狭間の戦い(1560年)で圧倒的に不利な状況ながら、本隊に隠れて敵本陣を奇襲し、今川義元を討ち取るという大勝を収めた。この古典的な「少数精鋭の奇襲」は、現代のスポーツでも通じる戦術の妙だ。阪神の3回の一挙4点先制は、まさに信長の奇襲のごとく、相手の意表をつき勝負を動かした。これが成功した背景には、綿密な準備とタイミングに合わせた緻密な作戦があったはずだ。

また、日本の舞台芸術・能楽における「見得を切る瞬間」のような鋭い動きも想起させる。能舞台では刀を抜く一瞬が勝負を決し、観客の視線を集中させる。佐藤輝と熊谷のバッティングは、そんな「決定的瞬間」の見得を切ったプレーとして観衆の記憶に強く刻まれた。

2. マラー投手の粘投と吉田・梅野らの継投──江戸時代の「五人組」制度と組織力

ドラゴンズの先発マラーは6回3失点。続く吉田、梅野、清水といったリリーフ陣が繋ぎ、最後まで投手陣が試合を建て直そうと踏ん張った。

ここで連想するのは、江戸時代に広まった「五人組」制度。これは農村や町人の自治組織で、5軒の家が互いに助け合い、監視も行う相互扶助のコミュニティであった。試合の投手リレーはまさにこの五人組のように、複数の個性が連携してチームを支えている。

マラーの先発からつながる継投は、五人組のように緊密に連携し、役割分担を明確にしている。打たれても次がすぐ立ち上がる姿勢は、江戸町人の堅実な協力体制を彷彿とさせる。チームの組織力と個々の役割の意識を強く感じる流れだった。

3. 中日ドラゴンズの終盤の追い上げ──明治維新の「反撃」と近代化への試行錯誤

7回にドラゴンズが3点を奪い、試合を一時盛り返したシーンは、まるで幕末から明治初期にかけての日本の激動を彷彿とさせる。

明治維新は、封建社会から近代国家への大転換期であり、旧勢力の反撃や新勢力の模索が錯綜した激戦の連続であった。ドラゴンズの最後の粘りは、激変の時代における日本人の「諦めず、何度でも挑戦する」という精神に通じるものがある。ビクトリア時代の英国の産業革命の波もそうだが、技術と体制の急激な変革期には勝利と敗北が交錯する。ドラゴンズの挑戦はその縮図とも言える。

また、江戸から明治にかけての生活様式の激変に伴う模索や葛藤は、まさに試合の終盤、点差を追いかけながらもまだ試合を決めきれぬもどかしさを重ねることができる。敗戦は悔しいが、その「挑み続ける姿勢」こそ近代日本の原動力だったのだ。

さらなる視点:3時間18分の熱戦は能舞台のような時間芸術

3時間18分に及ぶ試合時間は、能楽の一曲の長さに近い。能もまた長時間にわたり静と動、緩急を組み合わせ、観客に緊張感と安らぎをもたらす。

今回の試合も静かな投手戦から一気に得点力戦に変わり、また中日の粘りが見られる緩急のある展開であった。この「時間芸術」としての野球は、単なるスポーツを超えた日本文化の中の「間(ま)」の概念を想起させる。采配や打撃、リリーフ交代の呼吸がまさに「間の美学」に支えられているのだ。

結びにかえて

2025年9月2日のバンテリンドームの熱戦は、負けはしたが中日ドラゴンズの気迫と粘りが光った試合だった。その中に、戦国の奇襲や江戸の組織力、明治の挑戦、さらには日本芸能の間という文化的要素が多層的に重なり合っていることに気づいてほしい。

勝利の要因と敗北の教訓は、単に数字だけでなく日本の歴史の中に息づく「人の動き」「連帯」「挑戦」といった普遍的テーマと相似形を描く。今後のドラゴンズの戦いも、こうした歴史の教えを胸に、また新たなドラマを紡いでくれるに違いない。

中日ファン、そして歴史好きの皆さんにとって、この試合と歴史の織り成す多層的な読み解きが一つの楽しみとなれば幸いだ。