試合概要

バンテリンドーム名古屋で行われたこの試合、試合前の見どころとして注目されたのは、中日打線が阪神の先発、髙橋遥人投手を打ち崩せるかという点でした。というのも、髙橋投手はドラゴンズ戦で通算7勝1敗、防御率0.94と、まさに中日打線にとって「鬼門」とも言える存在だったからです。

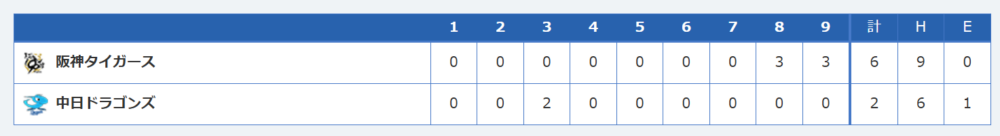

試合はまず阪神が動きます。2回、なんと9番のピッチャー髙橋遥人投手のタイムリーヒットで先制点を挙げました。しかし中日も黙っていません。3回裏には、田中幹也選手が髙橋投手のインコースのストレートをうまく打ち返しタイムリーヒット、これで2対0と逆転に成功します。

この試合の大きな流れを変えるターニングポイントとなったのは、7回の攻防でした。阪神はこの回から来日初登板となる2番手のハートウィグ投手がマウンドに上がります。しかし、ハートウィグ投手は細川選手、ボス選手、チェン選手にまさかの3者連続フォアボールを与え、ノーアウト満塁という中日ドラゴンズにとって絶好のチャンスを作り出してしまいました。ここで1点でも追加点が欲しかった中日でしたが、7番の山本選手が空振り三振、続く8番の石井選手が5-2-3のダブルプレーに倒れ、無得点に終わってしまいました。この逸機が試合の流れを大きく変えることになります。

この中日の逸機に乗じて、阪神が試合をひっくり返します。8回、中日3番手の橋本投手に対し、阪神の佐藤輝明選手がレフトスタンドへ逆転となるスリーランホームランを放ち、3対2と試合をひっくり返しました。

さらに阪神は9回、1番の近本選手がヒットで出塁し、フォアボールで満塁のチャンスを作ると、森下選手がフォアボールを選んで押し出しで1点、続く大山選手もタイムリーヒットを放ち、2点を追加。最終的に阪神が6対2で勝利を収めました。

この結果、阪神は7回途中から登板したハートウィグ投手が来日初勝利を挙げ、両リーグ最速で60勝に到達、マジック33が点灯しました。一方の中日ドラゴンズは痛い連敗を喫する形となりました。

この7回の中日の無死満塁のチャンスで追加点が奪えなかったこと、そしてその直後に佐藤輝明選手に逆転ホームランを打たれたことが、この試合の「勝負を分ける回」でした。阪神打線が「ここ勝負だよっていう時にみんなで攻撃する」という強さを見せつけた一戦と言えるでしょう。

試合記録

・試合日: 2025年8月5日

・対戦相手: 阪神タイガース

・試合結果: 中日ドラゴンズ 2 – 6 阪神タイガース

・開催球場: バンテリンドーム

・観戦者数: 36,248人

・勝利投手: ハートウィグ(1勝0敗0S) ?回 ?失点 ※正確な投球回と失点は記載なし

・敗戦投手: 橋本(2勝1敗0S) ?回 ?失点

・セーブ投手: 石井(1勝0敗4S) ?回 ?失点

・本塁打:

・阪神タイガース:佐藤輝28号(3ラン)橋本投手

・中日ドラゴンズ:なし

・試合時間: 3時間24分

・対戦回数: 13回戦

1. 終盤の逆転劇――「戦国時代の桶狭間の合戦」に学ぶ諦めない力

この試合最大のドラマは、8回表の佐藤輝の28号3ランでの逆転劇にあります。終盤まで拮抗した流れの中で、まるで織田信長が大軍を前にわずかな兵で今川義元を打ち破った桶狭間の奇襲戦のように、不利と思われた局面での思い切った一撃でした。

桶狭間の勝利は歴史的に「智略と機を逃さぬ決断力」が高く評価されます。同様に佐藤輝の一撃はチームに流れを呼び込み、不利から逆転へ舵を切る姿勢の象徴といえます。スポーツでも歴史でも、「局面を見極めた一瞬の勝負強さ」が最終結果を大きく左右することを再認識させられました。

2. 中日の序盤2得点――「奈良時代の律令政治にみる秩序と基盤の重要性」

中日ドラゴンズは3回に得点し序盤でのリードを奪いました。これは日本古代律令制による中央集権の基盤固めとも通じます。律令政治は奈良時代に国の統治の秩序と制度を確立する時代であり、物事は基盤あってこそ発展が可能となります。

試合開始序盤の得点はまさにその「基盤の構築」のイメージ。基礎ができてこそ中盤以降の持続力に繋がるのですが、今回はその後の守りきりに課題が残りました。歴史的に見ても、日本の律令制は確立後も多くの課題を抱えながら徐々に変容していく過程を辿りました。ドラゴンズにも安定した基盤固めと持続力強化の課題が浮かび上がる試合でした。

3. ハートウィグ投手の来日初勝利――「明治期の西洋技術導入と球団強化のシンボル」

ハートウィグ投手の勝利は、球団史に新たなページを加えました。これを日本の明治維新での西洋技術導入と重ねてみます。幕末から急速に西洋技術や思想を取り入れ、国力増強を狙った明治政府の姿勢は、まさに「新戦力導入による組織改革」の象徴です。

ドラゴンズは新助っ人を迎え、新たな戦術や可能性を模索しています。これは明治政府が技術や知識を取り入れ近代国家へ素早く変貌した姿にも通じ、現代プロ野球における「グローバルかつ多様な戦力活用」の意味を端的に表しています。

ハートウィグの勝利は、変革期におけるチャレンジ精神と忍耐の両立を体現しているのです。

結び:歴史に学び、未来を見据えるドラゴンズの挑戦

今回の敗北は悔しいものの、歴史は敗北から多くの知恵を授けてくれます。武田信玄の川中島の戦いや、江戸時代の町人文化の発展など、決して勝ち続けるだけが進歩ではありません。むしろ挫折の中から新たな工夫や精神が芽生えます。

ドラゴンズもこれからの戦いで今回の教訓を生かし、歴史にも世界にも通じる知恵と工夫で未来を切り拓いてほしい。ファンとしてもそんな進化の物語を見届ける楽しみがあります。令和の竜虎決戦は、単なる勝敗に留まらず、日本の多くの時代の“転換と再生”を彷彿とさせる、深みあるドラマが展開された一戦でした。