試合概要

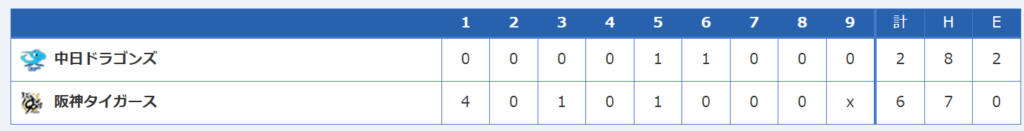

2025年9月26日、甲子園球場で行われた阪神タイガースとのJERA セ・リーグ公式戦23回戦は、中日ドラゴンズにとって悔しい敗戦となりました。甲子園に集まった42,584人の大観衆が見守る中、中日は2対6で阪神に敗れ、惜しくも連勝が3でストップしました。

序盤の失点が痛手に:柳裕也投手の苦闘

この日の先発マウンドに上がった柳裕也投手(3勝5敗)でしたが、試合序盤に阪神打線に捕まり、大量失点を喫してしまいました。特に阪神は1回表にいきなり4点を奪取し、序盤から試合を支配する展開となりました。柳投手は5回を投げ抜きましたが、最終的に6失点を喫し、敗戦投手となりました。彼の投球は、繊細な感性と継続的な鍛錬を持つ「匠の技」を試す「挑戦の連続」であったと言えるでしょう。

終盤に見せた粘り:反撃の兆しと打線の奮起

厳しい展開の中、ドラゴンズ打線も粘りを見せました。中日は終盤にかけて反撃の機会を作り、最終的に2点を奪い返しましたが、阪神先発の村上頌樹投手(13勝4敗)が9回を投げ切り、中日打線を封じたため、逆転には至りませんでした。

この敗戦を教訓とし、ドラゴンズには歴史に学んだ「知の革新」と「戦略再構築」が強く求められます。次戦での巻き返しに期待しましょう!

試合記録

試合日: 2025年9月26日 対戦相手: 阪神タイガース 試合結果: 中日ドラゴンズ 2-6 阪神タイガース 開催球場: 甲子園球場 観戦者数: 42,584人 勝利投手: 村上頌樹(13勝4敗) 9回 2失点 敗戦投手: 柳裕也(3勝5敗) 5回 6失点 本塁打: なし 試合時間: 2時間44分 対戦回数: 23回戦

野球に視る日本史:中日対阪神の攻防分析(2025年9月26日)

1.試合序盤の阪神猛攻─「古代日本の城郭防衛戦術」に学ぶ序盤戦術の重要性

阪神は1回表にいきなり4点を奪取し、序盤から試合を支配しました。この戦いぶりは、古代日本の城郭防衛の先例を彷彿とさせます。特に戦国時代以前の築城術では、城の「仕掛け門」や「堀切」などで敵の進撃を遅らせつつ、一気に反撃の準備を整えることが重要視されました。1回の猛攻は、虎風林を突破した猛将が城を一気に押さえたかのような勢いがありました。

この戦術的展開は、勝敗の行方を分ける序盤の攻防の重要性を示します。現代野球においても、試合序盤に大量得点を奪うことは流れを大きく変え、相手を精神的に追い込む意味で戦略的価値が高いのです。戦国時代の名将・武田信玄が「先手必勝」を信条とした戦い方に似ているとも言えます。

2.投手戦術の妙──柳裕也の苦戦と村上頌樹の完投は「江戸時代の職人技」と「現代科学技術」の融合にたとえる

敗れたとはいえ、中日の先発・柳裕也投手は5回を投げ、阪神打線の咽喉を狙うも6失点を喫しました。反対に阪神の村上投手は9回2失点の完投勝利。これらの投球は、日本の江戸時代に栄えた職人たちの「匠の技」に例えられます。繊細な感性と継続的な鍛錬により完成された技能は、柳の奮闘のように挑戦の連続、そして村上の安定した投球は職人の完璧な作業のように精密で無駄がありませんでした。

そこに加え、現代野球が最新の解析技術やデータ科学を駆使して戦略を練る様子は、明治以降に日本に導入された西洋科学技術の融合そのものです。球速、制球、球種の配分、打者心理のデータ解析はまさに21世紀の“科学武装”。試合全体は、伝統の匠の技に科学を掛け合わせることで、野球が進化した姿を体現していました。

3.甲子園の大観衆と試合時間2時間44分──「近代大衆文化」と「時間管理思想」の共演

甲子園の満員の観衆42,584人の熱気は、明治・大正の近代化以降、公共の催し物としてのスポーツが大衆文化として定着した現代日本の姿を彷彿とさせます。特にこの日は試合時間が2時間44分と、現代の観客の集中力や快適な観戦体験を意識した時間配分がなされていました。

この「時間管理」の概念は、日本の江戸時代に広まった町人文化の「きちんとした暮らしのリズム」に通じます。江戸の町では「定時制」の仕事や娯楽が発展し、効率と楽しさを両立する工夫がなされてきました。現代野球もまた、ファンを最大限楽しませるため、時間をコントロールした“娯楽の洗練”が追求されています。

勝利と敗北の歴史的教訓──ドラゴンズに期待される「知の革新」と「戦略再構築」

今回の試合で阪神が序盤の猛攻と9回完投で勝利を収めたことは、歴史上の成功例に見られる「先手必勝」と「匠の技×科学の融合」の勝利と言えます。一方、中日ドラゴンズの敗戦は、戦国大名の敗北に見られる「序盤の守りの甘さ」と「技術革新の遅れ」に通じます。

戦後の日本が高度成長期に科学技術と経済の両輪を巧みに操り切り拓いたように、ドラゴンズも伝統と革新を融合させ戦略を練り直すことで、新たな躍進が期待されます。例えば、足元のデータ解析技術をさらに活用し、個々の選手の特性に合わせた打順や守備配置の柔軟化を図ること。歴史に学べば、変革を恐れず素早く適応した者が勝利を掴むのです。

歴史は常に我々に何かを語りかけています。戦いの舞台は変われど、人間の智恵と努力、挑戦の精神は変わりません。2025年9月26日の甲子園も、まさにその歴史の「連続性」を感じさせる一日でした。中日ドラゴンズの次なる一歩に、歴史の教訓とともに期待を寄せたいものです。

野球に視る日本史:中日対阪神の攻防分析(2025年9月26日)

1.試合序盤の阪神猛攻─「古代日本の城郭防衛戦術」に学ぶ序盤戦術の重要性

阪神は1回表にいきなり4点を奪取し、序盤から試合を支配しました。この戦いぶりは、古代日本の城郭防衛の先例を彷彿とさせます。特に戦国時代以前の築城術では、城の「仕掛け門」や「堀切」などで敵の進撃を遅らせつつ、一気に反撃の準備を整えることが重要視されました。1回の猛攻は、虎風林を突破した猛将が城を一気に押さえたかのような勢いがありました。

この戦術的展開は、勝敗の行方を分ける序盤の攻防の重要性を示します。現代野球においても、試合序盤に大量得点を奪うことは流れを大きく変え、相手を精神的に追い込む意味で戦略的価値が高いのです。戦国時代の名将・武田信玄が「先手必勝」を信条とした戦い方に似ているとも言えます。

2.投手戦術の妙──柳裕也の苦戦と村上頌樹の完投は「江戸時代の職人技」と「現代科学技術」の融合にたとえる

敗れたとはいえ、中日の先発・柳裕也投手は5回を投げ、阪神打線の咽喉を狙うも6失点を喫しました。反対に阪神の村上投手は9回2失点の完投勝利。これらの投球は、日本の江戸時代に栄えた職人たちの「匠の技」に例えられます。繊細な感性と継続的な鍛錬により完成された技能は、柳の奮闘のように挑戦の連続、そして村上の安定した投球は職人の完璧な作業のように精密で無駄がありませんでした。

そこに加え、現代野球が最新の解析技術やデータ科学を駆使して戦略を練る様子は、明治以降に日本に導入された西洋科学技術の融合そのものです。球速、制球、球種の配分、打者心理のデータ解析はまさに21世紀の“科学武装”。試合全体は、伝統の匠の技に科学を掛け合わせることで、野球が進化した姿を体現していました。

3.甲子園の大観衆と試合時間2時間44分──「近代大衆文化」と「時間管理思想」の共演

甲子園の満員の観衆42,584人の熱気は、明治・大正の近代化以降、公共の催し物としてのスポーツが大衆文化として定着した現代日本の姿を彷彿とさせます。特にこの日は試合時間が2時間44分と、現代の観客の集中力や快適な観戦体験を意識した時間配分がなされていました。

この「時間管理」の概念は、日本の江戸時代に広まった町人文化の「きちんとした暮らしのリズム」に通じます。江戸の町では「定時制」の仕事や娯楽が発展し、効率と楽しさを両立する工夫がなされてきました。現代野球もまた、ファンを最大限楽しませるため、時間をコントロールした“娯楽の洗練”が追求されています。

勝利と敗北の歴史的教訓──ドラゴンズに期待される「知の革新」と「戦略再構築」

今回の試合で阪神が序盤の猛攻と9回完投で勝利を収めたことは、歴史上の成功例に見られる「先手必勝」と「匠の技×科学の融合」の勝利と言えます。一方、中日ドラゴンズの敗戦は、戦国大名の敗北に見られる「序盤の守りの甘さ」と「技術革新の遅れ」に通じます。

戦後の日本が高度成長期に科学技術と経済の両輪を巧みに操り切り拓いたように、ドラゴンズも伝統と革新を融合させ戦略を練り直すことで、新たな躍進が期待されます。例えば、足元のデータ解析技術をさらに活用し、個々の選手の特性に合わせた打順や守備配置の柔軟化を図ること。歴史に学べば、変革を恐れず素早く適応した者が勝利を掴むのです。

歴史は常に我々に何かを語りかけています。戦いの舞台は変われど、人間の智恵と努力、挑戦の精神は変わりません。2025年9月26日の甲子園も、まさにその歴史の「連続性」を感じさせる一日でした。中日ドラゴンズの次なる一歩に、歴史の教訓とともに期待を寄せたいものです。