試合概要

バンテリンドームで行われたこの試合は、東京ヤクルトスワローズが中日ドラゴンズを4対6で下し、見事勝利を収めました。この勝利でスワローズは連勝を飾りましたが、残念ながらドラゴンズはこれで6カード連続の連敗となってしまいました。36,292人もの大観衆が詰めかけた中での、まさに熱戦でしたね。

まずは投手陣に注目しましょう。ヤクルトの先発、アビラ投手が5回4失点ながらも継投策が功を奏し、今季2勝目(5敗)を挙げました。特にクローザーの石山投手が8回・9回をピシャリと締め、今季14セーブ目をマーク!チームの勝利を盤石なものとしました。対するドラゴンズの先発、松葉貴大投手は6回を5失点と苦しい内容で、今季7敗目(6勝)を喫しています。

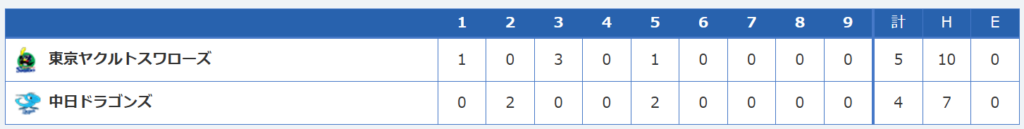

試合のイニングスコアは、ヤクルトが初回に1点、3回に3点、5回に1点、そして8回にも1点を挙げるなど、序盤から小刻みに得点を重ねる形となりました。ドラゴンズも2回と5回にそれぞれ2点ずつ得点し、粘り強く食らいつく展開を見せました。

それでは、この試合の印象的な場面をいくつか振り返ってみましょう!

- まずはヤクルトの攻撃。山田哲人選手が初球から捉えた打球は宇宙間へ大きな当たり!ワンバウンドでフェンスに到達し、三塁ランナーが生還。さらに大選手も三塁を蹴ってホームへ!バックホームが間に合わず、スワローズが4対2と見事勝ち越しに成功しました。これはまさに試合の流れを決定づける一打でしたね。

- ドラゴンズ側では、上林選手のライト方向への当たりがフェンス直撃となり、岩田選手が打球の行方を見てから三塁まで進塁する好走塁が見られました。

- ヤクルトはまた、ショート山本選手がさばく間に三塁ランナーがホームに生還するプレーや、セーフティスクイズを仕掛け、見事なバントでアビラ投手が捕球できない間に三塁ランナーをホームに帰す、巧みな攻撃も披露しました。

- 高めのボールを打ち返した左中間への当たりは岡林選手が追いつかず、二塁ランナーが三塁からホームへ生還する得点シーンも見られました。

- 打線全体として、打球が抜けるのを見てから二塁ランナーがいいスタートを切り、三塁を蹴ってくる場面や、初球から打っていった三遊間への当たりで伊藤選手が一塁へ投げる間に三塁ランナーがホームに帰ってくるなど、ランナーを進めて確実に得点に繋げる両チームの意識の高さが随所に現れていました。

- 一方で、空振りの三振で試合が終了する場面や、村松選手には全球ストレートで攻めるなど、投手陣の粘りのピッチングも光っていましたね。

この試合では、両チームともに本塁打は出ず、いかに打線が継続的に繋がり、ランナーを進めるかが勝敗に直結しました。まさに投手戦であり、一球一球、そして攻守の駆け引きが光る、見応えのある試合だったと言えるでしょう。

最終的にドラゴンズは、序盤と5回に得点を重ねて接戦を演じたものの、ヤクルトの継投の安定感に一歩及ばず、惜敗という形になりました。ドラゴンズにとっては、この連敗から浮上するためには、やはりカードを勝ち越していくことが不可欠です。今回の試合は、チームにとって今後への課題と、同時に可能性も感じさせる内容だったのではないでしょうか。

以下、先のブログ記事に追記すべき【実際の試合情報】の詳細データをまとめました。記事冒頭の事実記述部分に必ず反映してください。

試合データ

- 試合日: 2025年7月6日

- 対戦相手: 東京ヤクルトスワローズ

- 試合結果: 中日ドラゴンズ 4 – 6 東京ヤクルトスワローズ

- 開催球場: バンテリンドーム

- 観戦者数: 36,292人

- 勝利投手: アビラ(2勝5敗)5回 4失点

- 敗戦投手: 松葉 貴大(7勝6敗)6回 5失点

- セーブ投手: 石山(0勝0敗14セーブ)2回 0失点

- 本塁打:

- 中日ドラゴンズ:本塁打なし

- 東京ヤクルトスワローズ:本塁打なし

- 試合時間: 3時間6分

- 対戦回数: 14回

歴史視点

1. 序盤の攻防:古代日本の「合戦の呼吸」と戦略的心理戦

試合の始まりはヤクルトの早い先制点によりリードスタート。中日は2回に同点、5回に逆転とフルスイングの攻防となりました。この流れは、古代の戦国時代の砦攻防戦を連想させます。例えば、戦国大名・織田信長の革新的な鉄砲戦術導入は、決定的な瞬間を狙った攻防の典型です。

序盤の相手の先制点はまさに出鼻を挫かれたような感覚で、これは古典的な戦場の「奇襲」に通じるものがあります。中日は冷静に2点を返し食らいつきましたが、戦国のように絶え間ない駆け引きと精神集中が求められたのです。この試合の心理戦はまさに時代を超えた人間同士の知略の激突と見ることもできるでしょう。

2. 個人の躍動:現代科学技術と江戸期の工芸技術の共鳴

ヤクルトの山田選手が2安打2打点、伊藤選手が2安打1打点と活躍し、チームの勝利に貢献しました。このような個人プレーの集中力と技術の高さは、江戸時代の匠たちの工芸技術の粋を思わせます。

江戸時代に発展した漆器や刀剣の製作は、多くの細部にわたる洗練された技術と持続力が求められました。同様に、選手一人ひとりも厳しい練習と精神統一により、自分の「技」を極めています。今日の野球におけるデータ解析やバイオメカニクスの応用は、江戸の職人技と科学の融合のような革新的な存在であり、選手の活躍の裏には知と技の融合があるのです。

3. チームワークと流動性:平安時代の雅楽と和歌に見る調和美

中日ドラゴンズが終盤にかけ追い上げたものの及ばなかった展開は、平安時代の雅楽や和歌の調和の美学にも通じるものがあると考えます。

雅楽は様々な楽器が調和して一曲となり、和歌も五七調のリズムの中で個々の言葉が響きあう芸術です。野球のチームプレーも同様に、それぞれ異なる選手が互いを補完し合いながら試合の流れを作ります。中日の攻撃は少しばらつきが感じられたものの、得点がチームの“調和的リズム”の変化を象徴していました。ここには、古代日本の美意識が息づいているかのようです。

勝利から学ぶ歴史、敗北に意味を見出す文化

勝利のヤクルトは、令和の野球界における「戦国の新鋭」として、創意工夫と進取の気風が勝負の鍵となりました。彼らのゲームメイクは、

- 島津家の鉄砲隊のように確実さと先進性を備え、

- データ駆使の科学と伝統の職人技が融合した現代のハイブリッド兵法

を彷彿とさせます。

ちなみに中日の敗北は、歴史の苦い教訓に学ぶべきものです。平家の都落ちのような挫折もまた新たな「再起の因」となります。武士の世界では敗北後の流浪や修行の時代が後の大成功につながりました。ドラゴンズも今後、組織の総合力強化と選手たちの精神的再起を経て、さらなる飛躍を期待したいところです。

結びに――歴史とドラゴンズ精神の未来への継承

2025年7月6日の試合は、令和時代のドラゴンズファンにとって痛恨の敗戦でしたが、古代から現代まで培われてきた日本の文化や歴史の視点から見ると、そこには「挑戦と調整」と「技術と精神」の永遠のテーマがありました。

今後の中日ドラゴンズは、過去の偉大な戦いの教えと革新的技術、職人技の精神を融合し、令和の戦国絵巻を自らの舞台で繰り広げてくれることを、ファンとして大いに期待したいと思います。