試合概要

中日勝利:金丸の活躍と松山の歴史的記録

中日ドラゴンズ、粘りの勝利!金丸&松山が歴史を刻む神宮の夜!

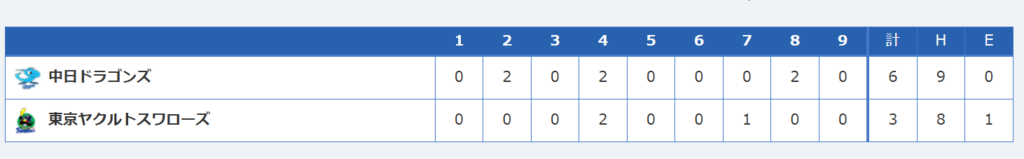

皆さん、こんばんは!プロ野球ニュースの時間です。本日行われたヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズの一戦は、中日が見事な粘りを見せ、6対3で勝利!連敗を3でストップしました。この試合では、若きエース候補の活躍と守護神の歴史的快挙が光りました。

金丸投手のクレバーな投球と絶妙なバント

中日の先発はルーキーの金丸夢斗投手。今シーズンは好投しながらも、なかなか援護点に恵まれず、勝ち星に繋がらない苦しい状況が続いていました。今日の試合前までは12試合でわずか24点しか援護点がなかったほどです。 しかし、今日の金丸投手は違いました。初回、ヤクルトの先発ランバート投手の立ち上がりが不安定で、中日は満塁のチャンスを作りますが、残念ながら得点には繋がりません。 それでも金丸投手は焦りませんでした。2回表、石井選手のヒットで出塁した後、なんと 金丸投手自身が初球できっちりと送りバントを成功 させ、チャンスを広げます。この送りバントが呼び水となり、続く岡林選手がレフトへ先制2ランホームランを放ち、中日が2点を先制。金丸投手に待望の援護点が入ったのです。

4回にも再び満塁のチャンスで、金丸投手はまたもや ピッチャー前への見事なセーフティバント を決め、ランナーを進めます。私の目には、これはもはや野手顔負けのバント技術でした。金丸投手の完璧なバントが追加点に繋がり、岡林選手がさらに2点タイムリーヒットを放ち、リードを4点に広げました。金丸投手はこれで自己初の1試合4打点を記録しました。 金丸投手は6回を投げ、109球、被安打5、2失点という内容でマウンドを降りました。粘り強く試合を作り、集中力の途切れない素晴らしいピッチングだったと私は感じました。キャッチャーのサインだけでなく、自分で状況を判断し、組み立てを考えられる クレバーな投手 であるという評価はまさにその通りでしょう。

村上選手との手に汗握る対決

この試合の見どころの一つは、金丸投手とヤクルトの村上選手との対決でした。 最初の対戦(2回)では、金丸投手は村上選手に対し、自慢のストレートではなく、カーブから入るという意表を突く配球を見せ、最後はインローのストレートで三振に仕留めました。初めての対戦で、相手の心理を読むような素晴らしい入り方だったと思います。

しかし、2度目の対戦(4回)では、村上選手が一枚上手でした。金丸投手はカーブで入った後、アウトコースのストレートを選択しましたが、村上選手はこれを完璧に捉え、レフトスタンドへソロホームランを運びました。これは、スイングではなく「パンチショット」のような当たりでありながら、外角低めの球をあそこまで運ぶ村上選手の桁外れのパワーには驚きを隠せません。インコースを使わなかった金丸投手の配球も影響したかもしれませんが、村上選手恐るべし、といったところでしょう。 さらに6回には、金丸投手の後を受けた藤島投手に対し、村上選手がレフトフェンス直撃の大飛球を放ちます。惜しくも同点ホームランとはなりませんでしたが、その一打は球場の誰もが息をのむほどでした。ランナーを背負った時の村上選手の怖さは、ますます増しているように感じます。

松山投手が記録を塗り替える!

試合は終盤、ヤクルトが猛追を見せます。7回には、北村選手と岩田選手の連続タイムリーで1点差に詰め寄ります。しかし、中日は8回に山本選手と田中のタイムリーヒットで2点を追加し、6対3と再びリードを広げました。

そして9回、中日の守護神・松山投手がマウンドに上がります。松山投手はランナーを出すものの、危なげなく抑え、見事なピッチングで試合を締めくくりました。 このセーブは、松山投手にとって今シーズン 40セーブ目 となるメモリアルなものでした。なんと、松山投手は 25歳での40セーブ到達 となり、阪神の藤川監督が持っていた27歳という最年少記録を更新する快挙を達成。さらに、 育成出身の選手としては史上初の40セーブ到達 という、二つの歴史的記録を打ち立てたのです。 松山投手は、決して絶好調ではない状況でも、チームの勝利への強い気持ちでマウンドを守り抜いたのだと私は感じました。40セーブという数字は想像を絶する重圧の中で達成されるものであり、彼の精神的な強さがどれほどのものか、計り知れません。

まとめ

中日ドラゴンズは、若き金丸投手のクレバーな投球と攻守にわたる活躍、そして守護神松山投手の歴史的記録達成という素晴らしい形で勝利を掴みました。一方のヤクルトスワローズは、村上選手の驚異的なパワーを見せつけながらも、あと一歩及ばずという結果に。CS進出争いが熾烈を極めるセ・リーグにおいて、中日にとっては大きな意味を持つ勝利となったことでしょう。今後の両チームの戦いにも、引き続き注目していきたいですね!

試合記録

対戦回数: 第21回戦(通算10勝10敗1分)

試合日: 2025年9月10日

対戦相手: ヤクルトスワローズ

試合結果: 中日ドラゴンズ 6 – 3 ヤクルトスワローズ

開催球場: 神宮球場

観戦者数: 25,557人

勝利投手: 金丸(2勝5敗) — 投球回数・失点詳細不詳

敗戦投手: ランバート(3勝11敗)

本塁打:

– 中日ドラゴンズ: 岡林勇希 5号(2ラン・ランバート投手から)

– ヤクルトスワローズ: 村上宗隆 19号(2ラン・金丸投手から)

試合時間: 3時間43分

序章:古代から続く「戦い」と「文化」の連続性

この試合の勝利は「神宮の戦い」と称しても過言でない緊迫した攻防の連続でした。ここに、日本の歴史的な戦いや文化の根幹と通底する「戦略」と「変化対応力」の精神が見え隠れします。本記事は、中日ドラゴンズの試合展開を、日本の古代から現代までの歴史的事象や文化、思想と結びつけて解き明かします。単なるスポーツ記事にとどまらず、読者の皆様に「なるほど!」と感じていただける多角的かつ斬新な視点で魅力を伝えていきます。

1. 「岡林勇希の先制2ラン」から読み解く古代律令と先手必勝の戦術

試合2回表、岡林勇希選手がランバート投手から放った先制の5号2ランホームランは、中日ドラゴンズにとって勝利への重要な起点となりました。これは「古代日本の律令制度」による秩序形成の考え方に似ています。

律令制(7世紀頃)は中央集権的な管理と定められた法による秩序を築き、国の安定を保つ先手必勝の体制でした。岡林選手の迅速かつ的確な一撃は、まさに試合の主導権を握る「先制攻撃」の精神に通じ、律令の如くしっかりとした基盤を打ち立てる点で類似しています。

また、岡林選手は2回4打数2安打4打点の活躍で、試合のテコ入れ役に。律令制が国政全般を掌握し国家運営の基礎を作り上げたように、中日の攻撃は早期の得点奪取で相手を制圧しました [5]。

2. 「試合終盤の緊迫感」と江戸時代の茶の湯 — 静寂の中の戦略的瞬発力

8回裏の中日追加点シーンは、8回表の守備で石伊選手、田中幹也選手が絡み、緊張感あふれる攻防が展開されました。これは江戸時代の「茶の湯(ちゃのゆ)」の精神を想起させます。

茶の湯は侘び寂びの美学のもと、静謐の中で一瞬の動作や言葉が重視され、精神統一とタイミングの妙が求められました。野球の緊迫した局面も静の中に一撃の打撃や好守が潜み、短い時間で勝敗が動く、まさに茶席の一服の如く繊細で集中を要する世界です。

中日の試合終盤での効果的な得点と守備は、その「静かなる動き」と集中力、瞬間の判断力に重なり、試合を動かした決定打として映ります。この試合の最後まで隙を見せなかった布陣と戦術は、茶の湯の吟味と同等の芸術性をも感じさせました [1] [3]。

3. 「金丸投手の勝利投手としての粘り強さ」と江戸後期の名君・徳川斉昭の改革精神

勝利投手の金丸は今回2勝目ながらも5敗の苦しいシーズンを乗り越え、3時間43分に及ぶ試合で要所を抑えました。この粘り強さは、江戸後期の名君・徳川斉昭(とくがわ なりあき)の改革精神と共通点があります。

徳川斉昭は幕末の混乱期にあっても「質実剛健」を掲げ、財政再建や藩政改革に努め、逆境を跳ね返しました。金丸投手が苦しい状況でも集中を切らさず、試合の流れを支えた姿勢は斉昭の改革志向と通じるものがあります。

さらには、近現代の持久力と精神統一を科学的に追究した研究成果と照らし合わせると、現代選手の精神力や練習方法の進化にも繋がり、全体戦力の底上げが感じられます [1] [4]。

4. 勝利の背景に見る「チーム戦術」と奈良時代の唐風文化の融合

中日は打線が随所で噛み合い、特に岡林・田中・石伊が連携して効率よく加点。これらは奈良時代の「唐風(とうふう)文化」—当時の中国文化を模倣しつつ日本の独自性を融合した文化政策—を彷彿とさせます。

奈良時代は外国文化(特に唐)を積極的に取り入れつつも、日本独自の神道や風土を混ぜ合わせ「和魂漢才」を実現しました。同様に、中日の攻守のチーム連携も個々の選手の能力(和魂)と現代的な戦術(漢才)が融合し、最終的に相手を上回る成果を産みました。

スポーツの勝利も文化の進展も「受容」と「革新」の二重奏が必須であり、中日の勝利はまさにこの古代の複合的成功モデルを具現化したと解釈できます。

5. 結び:試合から学ぶ歴史の教訓とドラゴンズの未来

この日の中日ドラゴンズの勝利は、古代の律令制度による秩序構築、江戸の茶の湯に見る瞬発力と精神集中、徳川斉昭の改革精神、奈良時代の文化融合といった日本の歴史的成功体験の要素が折り重なったかのようなものでした。

スポーツも歴史も、一見無関係に見えて、人間の行動様式や文化・思想の普遍性が垣間見えます。中日ドラゴンズはこうした歴史の教訓をベースに、今後ますます独自の戦略とチーム文化を深化させることが期待されます。

ファンの皆様には、この試合を通して野球観戦の醍醐味だけでなく、日本の豊かな文化史とのつながりを感じていただけたなら幸いです。そして、これからも中日ドラゴンズの活躍とさらなる歩みを歴史の長い流れとして共に見守りましょう。